Каковы главные инструменты мечтателей, благодаря которым человечество освоило землю, небо, мировой океан и даже межзвездное пространство? Кто-то скажет: фантазия. И, разумеется, будет прав. А еще — книги. Ведь без фиксации идей и передачи знаний никакого прогресса не было бы — каждому приходилось бы вновь, фигурально говоря, изобретать велосипед. Книги сближают людей, живущих не только на разных континентах, но и в разные времена; помогают нам лучше понимать самих себя и окружающих; совершать увлекательные путешествия, не меняя своего географического положения, попадать в прошлое и изобретать будущее; вдохновляют на самые невероятные идеи и способствуют их воплощению в реальность. В 1995 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение ежегодно отмечать Всемирный день книг и авторского права. Датой было выбрано 23 апреля, связанное с памятью таких значимых в истории литературы авторов, как Мигель де Сервантес, Инка Гарсиласо де ла Вега и Вильям Шекспир. С тех пор это праздник писателей, поэтов, библиотекарей, сотрудников издательств и книжных магазинов и, конечно же, всех любителей книг и чтения. Однако книги бывают разные, и, чтобы отметить важную для всех нас дату, мы хотим рассказать вам о самых необычных формах, которые они могут принимать.

ВНЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛИТОБОЙМЫ

Сегодня в магазинах и библиотеках можно найти книги на самые разные темы, отыскать издания самых разных авторов. И все они будут радовать глаз, а за то, что вы их читаете, вас вряд ли отправят в «места не столь отдаленные». Однако всего полвека назад ситуация была несколько иная, потому что культура в нашей стране разделилась на официальную и нет…

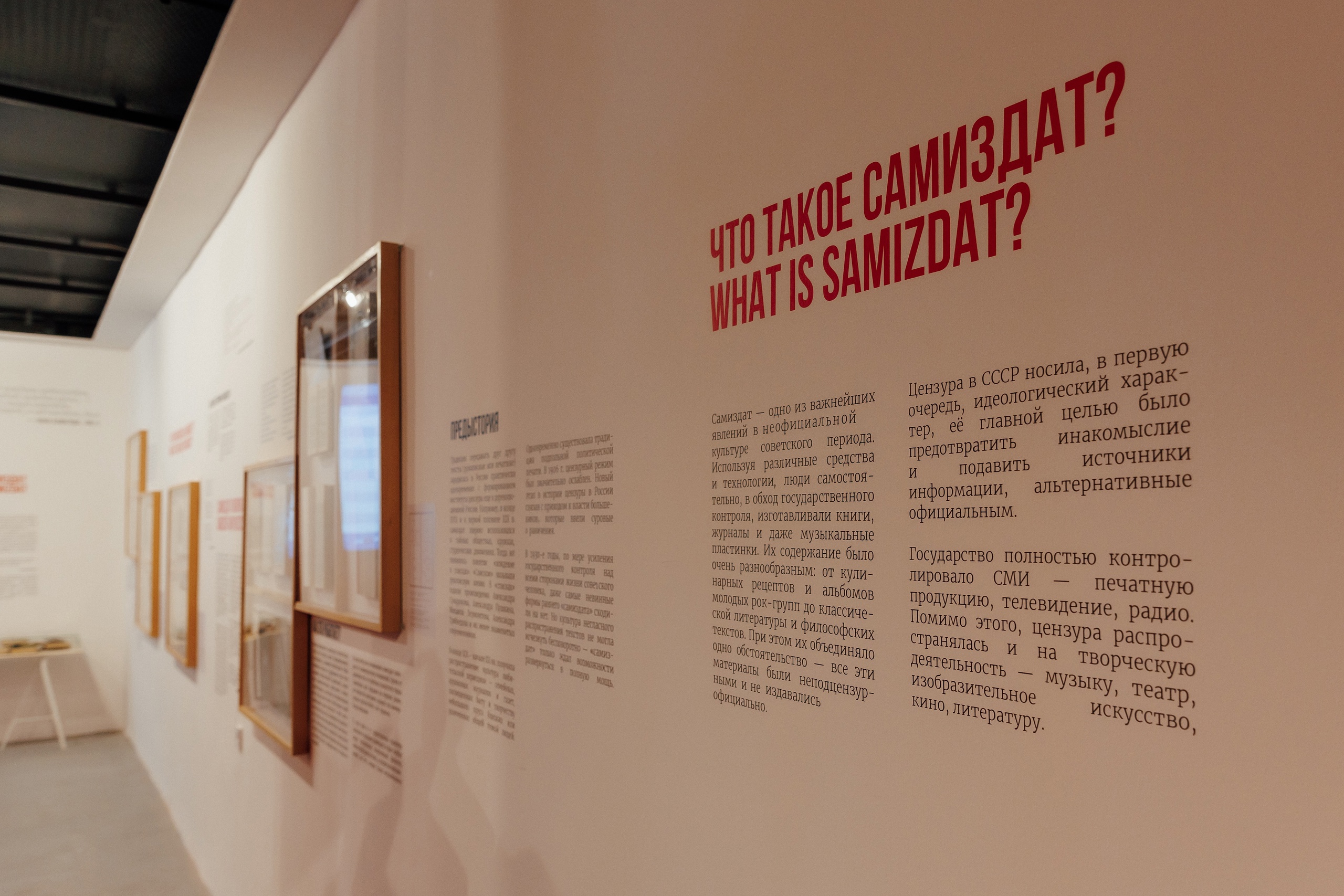

САМИЗДАТ — одно из важнейших явлений в советской неофициальной культуре 1960–1980-х годов. Тогда же возникло и слово «самиздат» — в подражание названиям государственных издательских организаций («Госкомиздат», «Политиздат» и т.п.), но корни фномена уходят в XI–XIV века, когда появились первые списки отреченных книг, которые, несмотря на запрет, всё же передавались в народе устным и рукописным способами и пользовались на Руси большой популярностью.

История самиздата началась после смерти И.Сталина, когда из лагерей начали возвращаться писатели, осужденные за антисоветскую пропаганду. Они были современниками литературы серебряного века и в застенках мастерили маленькие тетрадки с записанными по памяти стихами русских поэтов, а, оказавшись на свободе, стали источником знаний для тех, кто был моложе.

Поэт Игорь Михайлов, руководивший в конце 1950-х ЛИТО «Нарвская застава», попросил только что освободившегося из лагеря поэта Бориса Тайгина перепечатать в нескольких экземплярах стихи Николая Гумилёва. Эта просьба положила начало неофициальному издательству «Бэ-Та», благодаря которому увидели свет сборники стихов Глеба Горбовского, Виктора Сосноры, Беллы Ахмадуллиной, Николая Рубцова и других авторов. Именно Б.Тайгин перепечатал на пишущей машинке стихи Иосифа Бродского, начитанные им на магнитофон, и сумел переправить их в издательство имени А.Чехова в Нью-Йорке.

Вокруг реабилитированной в 1956 году поэтессы и переводчика Татьяны Гнедич, которая за полтора года в одиночной камере «Большого дома» на Литейном перевела по памяти поэму Дж.Байрона «Дон Жуан», сложился круг молодых переводчиков с английского, поэтов и художников ленинградского андеграунда. Среди них были Виктор Ширали, Олег Охапкин, Виктор Кривулин, Борис Куприянов, Константин Кузьминский, Тамара Буковская, Галина Усова и другие... Гнедич олицетворяла для них связь времен и была своего рода арбитром вкуса, поскольку свободная поэзия тогда замыкалась в небольших литературных кружках и была доступна небольшому кругу читателей лишь благодаря самиздатовским сборникам, журналам и альманахам. К их изданию «приложили руку» и многие неофициальные художники, пытавшиеся тогда показывать свои произведения на выставках Товарищества экспериментального изобразительного искусства, а ныне известные по обе стороны океана.

Используя различные средства и технологии, люди самостоятельно, в обход государственного контроля, изготавливали книги, журналы, музыкальные пластинки с альбомами молодых рок-групп и магнитофонные записи с песнями советских бардов. Содержание этих изданий было весьма разнообразным и подчас не имело никакого отношения к политике. В самиздате «ходили» в машинописном, фотографическом или рукописном виде и откровенно диссидентские труды, и философские тексты (например, о йоге), и абсолютно безобидные художественные произведения, по тем или иным причинам не вошедшие в официальную «обойму» литературы (например, романы В.Набокова, стихи А.Ахматовой, М.Цветаевой, О.Мандельштама, Н.Гумилёва, А.Галича, произведения Д.Хармса, А.Солженицына, переводы книг Т.Янссон и Дж.Толкина). В так называемой «прицерковной» среде с помощью самиздата решалась проблема спроса на богослужебную и вероучительную литературу. Таким образом распространялись богослужебные тексты, кустарные копии дореволюционных изданий, духовные стихи, тематические сборники, произведения фольклора, апологетическая литература, эсхатологические тексты и т.п. Имел место дефицит и вполне практической литературы, так что форму самиздата прибрели сборники кулинарных рецептов и инструкции по созданию алкогольных коктейлей и самогоноварению, модельные лекала и выкройки из западных журналов (например, «Бурда-моден»). А еще были фэнзины или фанатские журналы (любительские малотиражные периодические или непериодические издания, популярные в молодежной среде, среди представителей субкультур, любителей музыки и фантастики) и многое другое. Все эти издания объединяло лишь то, что их содержание не было подвергнуто цензуре, не публиковалось официально и тиражировалось в процессе распространения в читательской среде вне государственного и авторского контроля.

Создание, передача и владение текстами самиздата сплачивало людей в особый социум, сообщало им чувство сопричастности к некоему «тайному знанию», отделяло от других, способствуя расколу общества. При этом тиражирование произведений самиздата могло рассматриваться и как дополнительный заработок. Ни то, ни другое в Советском Союзе не поощрялось. Распространителей самиздата преследовали прокуратура и КГБ. Антология преследований публиковалась в первом в СССР неподцензурном правозащитном информационном бюллетене «Хроника текущих событий», который также распространялся в самиздате.

ТАМИЗДАТ как культурное и литературное явление появился немного позже самиздата. Его ключевой характеристикой выступает пересечение одной и той же границы дважды: сначала рукопись запрещенного автора контрабандой переправлялась за рубеж, а затем, будучи изданной в виде книги, тайно ввозилась в СССР. Первым значимым событием в истории феномена считается публикация романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» в Милане в 1957 году, за которой последовала не только Нобелевская премия по литературе, но и гонения на автора, приведшие к его смерти.

Тем, кто вырос в Советском Союзе, о сам- и тамиздате известно не понаслышке. Более юные поколения могут подробно узнать об этих явлениях в Музее нонконформистского искусства, расположенном в арт-центре «Пушкинская-10» в Петербурге (Лиговский пр., 53, корпус С, 3-й этаж). Площадка «Самиздат» объединяет выставочное пространство, лекторий, библиотеку и цифровой архив. Историческая экспозиция рассказывает о самиздате и его истории с фокусом на Ленинград. Здесь можно ознакомиться с примерами не только литературного, но и музыкального самиздата (пластинками «на костях», т.е. рентгеновских снимках); узнать о каналах его распространения и отличиях от тамиздата, самых популярных авторах и героях литературного «подполья».

ПРОТИВНИКИ ГУТЕНБЕРГА

Первый в мире механический станок для книгопечатания создал немецкий кузнец Иоганн Гутенберг в 1440-х годах. Его изобретение позволило начать массово выпускать печатные книги и оказалось настолько экономически выгодным как для типографов, так и для читателей, что вскоре этот метод печати стали предпочитать рукописи и ксилографии и технология быстро распространилась по Европе, а затем и по всему миру. Однако по сей день существуют «противники Гутенберга», которые полагают, что книга должна не только передавать знания, но и быть объектом искусства, и продолжают изготавливать их вручную либо с помощью техник авторской печатной графики или цифровой печати очень маленькими тиражами, а то и вовсе в единичном экземпляре. Такие издания почти не продаются в книжных магазинах, их можно увидеть только на выставках, в библиотеках и музеях.

Это явление именуется КНИГОЙ ХУДОЖНИКА или авторской книгой и представляет собой отдельный жанр искусства, зародившийся в начале XX века. В основном над такими произведениями работает художник, выступая одновременно автором текста, иллюстратором, дизайнером и издателем, но иногда встречаются примеры сотрудничества поэта и художника, издателя и художника, а также групповые проекты в форме авторской книги.

Прародителем жанра считается английский художник и поэт Уильям Блейк (1757–1827). Слияние рукописных текстов и гравированных изображений в таких книгах, как «Бракосочетание Рая и Ада», «Песни невинности и опыта» и др., которые были написаны, проиллюстрированы, напечатаны, раскрашены и переплетены самим Блейком и его женой Кэтрин, стало своеобразным камертоном для более поздних авторов, а метод работы определил ключевые моменты при создании книги художника.

Во времена «измов» тон задавали представители Парижской школы, как условное именуют интернациональное сообщество художников, обосновавшихся в столице Франции 1900–1920-х годах. Именно они с легкой руки галериста, маршана и издателя Амбруаза Воллара стали создателями жанра livre d’artiste, который явился одной из предтеч российского феномена книги художника. Воллар задумал и воплотил в жизнь целый ряд высокохудожественных изданий. Он привлек к этой работе многих известных живописцев, не знакомых с канонами книжной иллюстрации. В проекте были задействованы П.Боннар, Х.Миро, М.Шагал, которые иллюстрировали Малларме, Верлена, Бальзака… Для каждой книги изготавливалась специальная бумага с водяными знаками, подбирался наборный шрифт, иллюстрации печатались на офортных и литографских станках, переплет и футляры делались вручную. Тиражи были небольшими, и стоило каждое издание баснословно дорого.

Идею Воллара подхватили другие известные тогда арт-дилеры, которые привлекли к своим проектам таких авторов, как П.Пикассо и А.Матисс. Также в жанре livre d’artiste работали художницы Русского зарубежья: Н.Гончарова, А.Экстер и А.Прегель.

Почти в то же самое время в России с пространством книги и текстами экспериментировали авторы-футуристы. Весь корпус футуристических книг может быть разделен на две большие группы. Первую составляют так называемые самописные книги, текст и иллюстрации в которых воспроизводились литографской техникой. Именно здесь футуристам удалось преодолеть традиционное понимание книги, которое сложилось в русской и европейской культуре к началу ХХ века. Вторая группа состоит из литературно-художественных и поэтических сборников, опубликованных традиционным способом, однако новаторский характер изданий определялся приверженностью их авторов идеям «типографской революции» и включавшим в себя отказ от «типографской гармонии страницы», использование принципов свободного набора («лесенкой», «столбиком» и т.д.), чередование в пределах одной строки литер разного рисунка и размера, выделение отдельных слов или слогов (курсивом, жирным или полужирным набором), использование в качестве смысловых элементов внеалфавитных типографских знаков (линеек, вертикальных или горизонтальных черт, математических символов) вплоть до чисто изобразительных (типа указующего перста). Среди создателей таких книг — поэты и художники Д.Бурлюк, В.Маяковский, В.Каменский, А.Кручёных, Е.Гуро и др. Феномен футуристической книги сыграл огромную роль в развитии идей и принципов «нового типографского искусства» ХХ века и отразился на тиражных изданиях советского и перестроечного периода.

В современной России книга художника — это своеобразный творческий метод, когда книга создается как целостный организм, где текст становится лишь одной из составляющих комплексного арт-послания, которое почти никогда не ограничивается визуальным или концептуальным рядом — не менее важными оказываются тактильные, слуховые, а иногда и обонятельные, и вкусовые ощущения. Наиболее заметными в этом жанре можно назвать работы Г.Кацнельсона, А.Парыгина, М.Карасика и др.

Жанна Мозговая

В 1970‑х годах самиздат был столь широко распространён, что про него даже был сочинён анекдот: «Бабушка перепечатывает на машинке «Войну и мир», поскольку внук ничего, кроме самиздата, не читает».

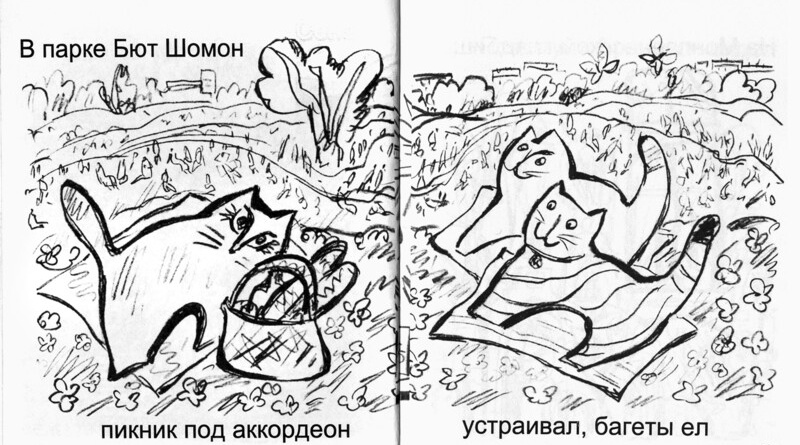

Авторская книга художника Михаила Едомского «Кот-гжель в Париже». 2013 г.

Листы из группового проекта в формате авторской книги «Город как субъективность художника» (идея Алексея Парыгина, 2020 г.)

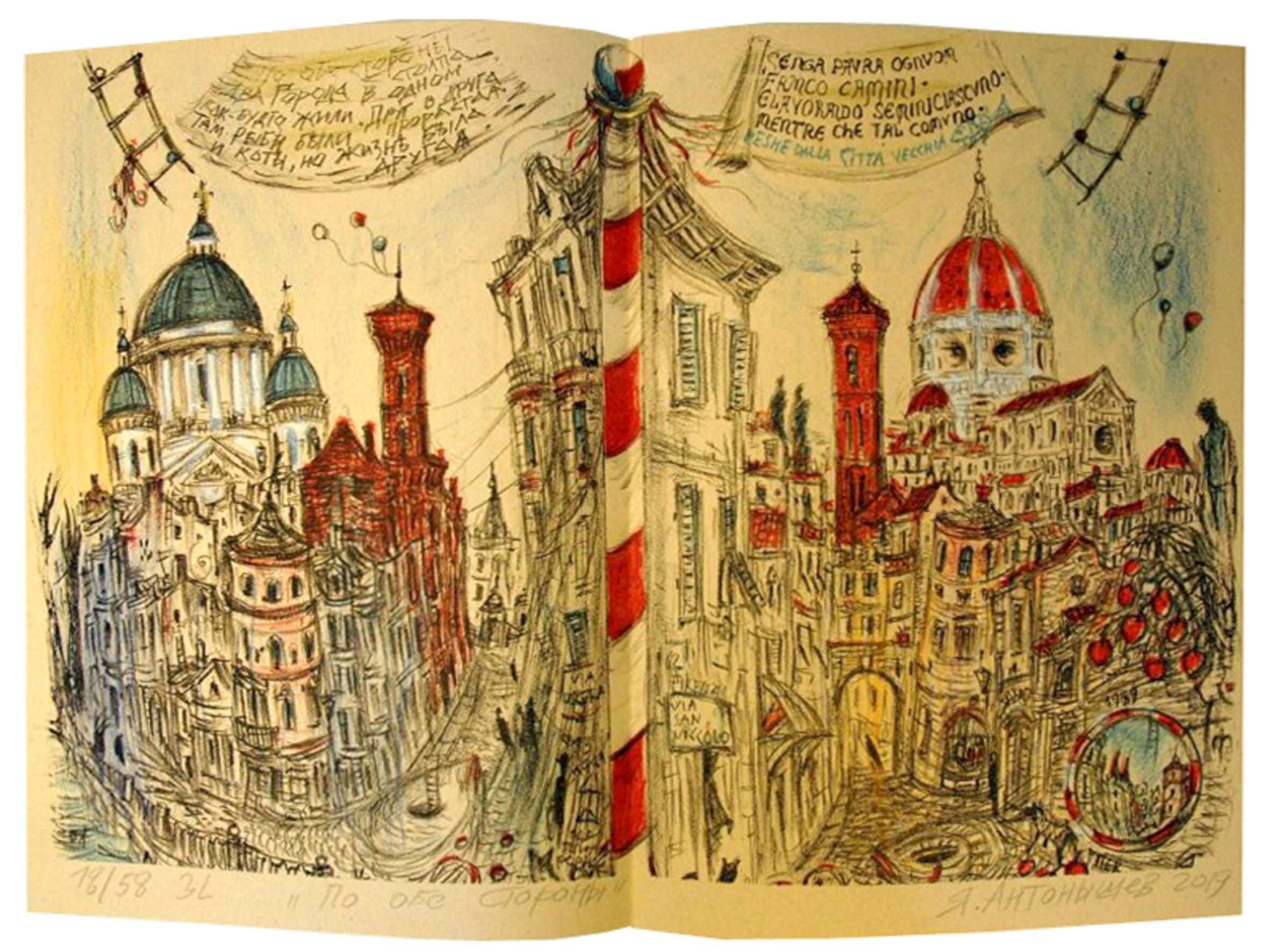

Ян Антонышев «По обе стороны». Литография, цветные карандаши

Посмотреть другие листы из группового проекта в формате авторской книги «Город как субъективность художника»