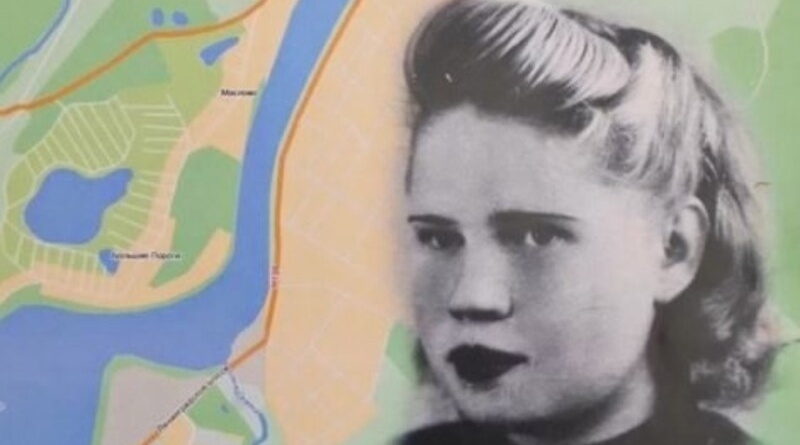

Продолжаем публиковать воспоминания Анастасии Николаевны Жерновой (Никитиной), уроженки деревни Петрушино, нашей с вами землячки.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

У ТЁТИ ДАРЬИ

Возчик нас привёз к волостному старосте, который выслушал и назначил на жительство: меня — в деревню Козибор, а Людмилу — в Новую деревню, на один километр дальше от меня. Я специально попросила старосту, чтобы он определил меня хоть на один километр, но ближе к Славковичам — надо ходить к сёстрам в больничку. Людмила же поселилась в семье старосты Новой деревни. В дальнейшем мы с ней редко общались. Когда она окрепла здоровьем, то захотела идти на Украину, искать своих дедушку и бабушку. Перед дорогой пришла ко мне в Козибор, и мы с нею распрощались навсегда.

Староста в Козиборе пригласил деревенскую пожилую женщину, тётю Дарью. Предложил ей девочку-беженку, стало быть, меня. Она с радостью согласилась. Настроение у неё было весёлое — она шутила, острила. Здесь же были ещё другие женщины и мужчины. Все её поздравляли и советовали приютить сиротку. У тёти Дарьи были свои дети, но все уже взрослые и жили своими семьями. Один сын погиб в Финскую войну. Младший сын был на войне. Дочь с семьёй жила в 5-ти километрах от Козибора, иногда приходила к матери. Итак, я поселилась у тёти Даши на Полянке, так называлась небольшая улочка из 7-8 домов, параллельно деревне, чуть-чуть в стороне. Стали мы жить вдвоём. Разумеется, после всех кошмаров, голода, стрессов, переживаний я была ещё очень-очень слабая, дистрофичная. Оказавшись в состоянии покоя, я большую часть времени спала. Деревенская власть на общем собрании постановила, что каждая семья должна по очереди приносить мне паёк на неделю — 0,5 кг картошки, 1 литр молока, 21 фунт муки, не знаю, с каких расчётов.

Тётя Даша для меня пекла три круглых хлебца на неделю. У нее было много сушёных грибов, и она из них варила грибной суп на двоих. Когда обедали, она грибы перекладывала из своей чашки ко мне в чашку, а сама ела пустой суп без грибов. Освободившись от домашних дел, тётя Дарья брала прялку и уходила на «супрядку», то есть на посиделки, к Степиным, где собирались женщины с рукоделием. Меня она тоже брала с собой. За тётей Дашей я еле плелась, она постоянно останавливалась, ждала меня и говорила: «Догоняй, жадобная!» Я ей отвечала, что я больше никогда не смогу бегать, смеяться и что мне всегда будет холодно. Она отвечала: «Жизнь твоя впереди, война кончится, и побежишь, и станет тебе жарко и весело!» Тешила меня и подбадривала. Я на этой «супрядке» забиралась на печку, где была уйма тараканов, и спала. Деревенские жители приходили специально на меня посмотреть, как на музейный экспонат, дивились чуду — моей дистрофии.

В НОВОЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

С тётей Дарьей мы прожили месяц, а потом решили, что мне надо побыстрее поправляться и для этого нужно перейти жить к Степиным, в большую семью, среди детей — а у Степиных их было шестеро — я быстрее восстановлюсь и приму нормальный человеческий образ. Но семья Степиных жила очень бедно. Хозяин — инвалид, детей много, продовольствия мало для своей семьи, а тут ещё я, нахлебница. Паёк мне некоторые приносили, а многие забывали о моём существовании — у всех своих проблем хватало. И вот, моя новая хозяйка, тётя Оля, предложила пройтись по домам, попросить милостыню. Было воскресенье. Деревенские мужики собирались вместе и обсуждали дела житейские. Я не знала, где они собирались, и зашла как раз в тот дом за милостыней. Не успела я до конца высказаться, как один из них, дядя Саша Бочарин, взбунтовался, заругался: «До чего же мы дожили?! Допускаем девочку-сироту по миру ходить! Неужели всей деревней её не прокормим!?» Сразу же постановили содержать меня всем по очереди, в каждой семье, кормить за общим столом. Наступил апрель, я немножко окрепла, поправилась на деревенских харчах. Добрые люди приучили к рукоделию: вязать, прясть на прялке и на самопрялке. Мне всё это было интересно.

ВСТРЕЧА С СЁСТРАМИ

Пора было навестить своих сестричек. Те люди, которые знали, что я собираюсь в больницу, принесли молока, пирогов, много яичек, так как в этот день была Пасха Христова. Мне объяснили, как можно пройти в Славковичи коротким путём, т.е. на четыре километра короче, чем по большаку – половину пути дорога пойдёт лесом, затем надо перейти речку, а дальше полем.

Радостная, я отправилась в путь. Мост через реку стоял плохой, боялась по нему идти, но назад, как говорится, дороги не было — только вперёд. Давно не видела сестёр, очень соскучилась. И вообще, стала часто плакать, вспоминалось прошлое, безвозвратно утерянные родные, больные сёстры. А как они обрадовались моему приходу! Кроме них в палате было ещё три сиротки, и они тоже прильнули ко мне. Всех накормила, обласкала и пообещала ходить чаще. Я им рассказала о своем житье, где я нахожусь, у каких людей. Мария ещё мучилась, пальцы не отвалились. Пока на них косточки не перегниют, всё будет больно. Оля поправилась, стала ходить ножками сама. Я очень рада была за неё. Теперь, когда я окрепла и хорошо узнала дорогу в Славковичи, стала чаще их навещать, выходить из больнички на прогулку вместе с ними.

КАК МЫШЬ В КРУПЕ

Наступил весенний праздник, 6 мая, Егорьев день. В этот день выгоняют скотину в поле впервые после зимы. С этого дня начинается работа на земле, и некоторым людям нужны помощники. Меня пригласил дядя Вася Шина. Это было его прозвище. Когда-то в детстве на уроке Закона Божия он читал молитву и произносил: «Воля Отца и Шина...».

У него была внучка, трёхлетняя сиротка. Отца у неё убили в Финскую войну, а мать умерла скоропостижно, от испуга, увидав пожар на соседнем участке. Для внучки нужна была няня. Дядя Вася был лесником. Эта должность за ним оставалась и во времена немецкой оккупации. Он со старостой деревни заключил договор о том, что он с Егорьева дня (6 мая) до Покрова (14 октября) обязуется обеспечить меня питанием и жильём, а я должна буду помогать ему по хозяйству, а главное, присматривать за внучкой — её звали Руфина. Я была очень счастлива тем, что не буду даром есть чужой хлеб. В семье у лесника жила ещё его дочь Анна и его сестра, вдова, тетя Пелагея. В деревне её звали Пашка Оричева. У неё был свой дом и своя корова. А она жила у брата, у дяди Васи. А у самого лесника тоже большое хозяйство: лошадь, корова, много овец, кур, индюшек. Я стала жить «как мышь в крупе». Питание было очень хорошее, что и требовалось моему организму. Дистрофия прошла, внешне я выглядела нормально. Шёл мне тринадцатый год. Но всё равно настроение у меня было подавленное — я ясно сознавала, что моя семья распалась, и встретимся ли мы когда-нибудь? Где мои братья? Живы ли? Очень жалела Серёжу, ему только девять лет. Как он? Где? Моя отрада — сёстры. Их больничная палата в шесть человек превратилась в приют, потому что больные — сироты, их некуда было выписать из больницы, вот они там жили по доброте врача Елизаветы Николаевны. В больнице всего-то было две палаты — мужская и женская, одна врач и две медсестры — Маруся и Дона, благодаря которым мои сёстры поправлялись. В деревне появилась ещё одна беженка из-под Ленинграда — 37-летняя тётя Дуся Оричева. Она была уроженкой этой же деревни, но уехала ещё девочкой в Лигов работать в столовой официанткой. Теперь из Лигова пришла пешком в отчий дом. Тёте Паше она приходилась золовкой. Муж и сын тети Паши были убиты на войне. Дом пустой, и тётя Дуся поселилась в доме тёти Паши. Мы с ней подружились как друзья по несчастью. Тётю Дусю все в деревне знали, были и родственники. Так как она, во-первых, взрослая, во-вторых, у себя дома, она меня очень жалела, понимала и помогала и советом, и делом. Вечная ей память! Слава Богу, в дни тяжёлых испытаний находились рядом со мной замечательные люди! Немцы в 1942 году почти не появлялись. Деревня начиналась на большаке — шесть-семь домов, а потом сворачивала в сторону и располагалась параллельно большаку. Дом лесника был на большаке, второй от края. Через дорогу, то есть большак, был огород, а за ним болото и лес.

Большак проходил Порхов — Остров. По нему частенько проскакивали немецкие машины. На этом же большаке стоял русский танк, наверное, разбитый. Мальчишки однажды нашли в нём снаряды, «поиграли», в результате двоих разорвало, а троих ранило. Всей деревней ходили в Славковичи в церковь, отпевали и хоронили. Хозяйство вела тётя Паша, очень добрая, спокойная. Дядя Вася был замкнутым, молчаливым, но тоже добрым моим заступником. Если его дочь Анна «нападала» на меня, он её ругал, а меня жалел. Дядя Вася очень хорошо знал свой участок леса. Оберегал лес, легко находил браконьеров. Говорили, что у него все деревья на счету. Лето 1942 года до Покрова я прожила благополучно. Господь дал мне исцеление, послал мне такую семью, благодаря которой я поправилась, окрепла, могла работать. Все задания выполняла, которые мне поручали. В основном занималась Руфиной, но также сушила сено, которое дядя привозил, а вечером вместе с ним мы его убирали на сеновал. Полола грядки, а если было свободное время, то пряла на самопрялке. Хозяева были довольны мною.

По ночам в деревню заходили партизаны, но я их ещё не видела и не знала, а определяла так — когда ночью лают все собаки, значит, они в деревне. В январе я тяжело болела, но Бог помог, выжила. В марте 1943 года из Славковичей пришла одна женщина и сообщила, что мою старшую сестру отправляют в Германию, что она находится на бирже труда.

Продолжение следует