К 200-летию изобретателя первого российского самолёта Александра Можайского

История освоения человечеством воздушного пространства началась в глубине веков. Ради успехов воздухоплавания сложили головы многие герои Древней Греции, Китая и других стран. А вот история авиации не так стара, ведь работать над созданием летательных аппаратов тяжелее воздуха и испытывать их люди начали относительно недавно, в XIX веке, а первый задокументированный успешный управляемый полет и вовсе состоялся чуть более ста лет назад — 17 декабря 1903 года на самолете Flyer-1, изобретенном братьями Райт. Однако для той эпохи была характерна настоящая гонка изобретений. Профессионалы и любители трудились не покладая рук, и многие числятся первооткрывателями только потому, что первыми успели получить патент или, обладая предпринимательской жилкой, сумели добыть средства для практического воплощения своих изобретений. Поэтому, когда говорят о создателе радио Гульельмо Маркони, вспоминают Александра Попова; когда заходит речь об электричестве и Томасе Эдисоне — Александра Лодыгина; а диспуты об авиации и братьях Райт не обходятся без рассказа об Александре Можайском.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Первой печатной публикацией об авиации стали изданные в 1716 году «Эскизы машины для полета по воздуху» Э.Сведенборга. Их автор, чья машина состояла из легкого каркаса с натянутой на него крепкой тканью и имела два больших весла или крыла, двигавшихся на горизонтальных осях, знал, что она не будет лететь, но доказал, что наличие у летательного аппарата двигателя является важнейшим условием полета. В 1842-м английский механик У.Хенсон получил патент на машину с паровым двигателем «для транспортировки по воздуху почты, грузов и пассажиров». Это был первый проект полномасштабного самолета с воздушным винтом, однако аппарат был беспилотным, а недостаточная мощность силовой установки не позволила ему летать.

В 1863 году в Париже изобретатель Понтон д’Амекур, его друг моряк и писатель де Лаландель и фотограф, писатель и воздухоплаватель Надар издали манифест, в котором призвали изобретателей и исследователей приложить все силы и знания для разработки управляемых летательных аппаратов тяжелее воздуха. Это заставило многих начать работать в данном направлении, и с 1880-х было сделано немало попыток сконструировать самолет, оснащенный двигателями. Одним из энтузиастов оказался и Александр Можайский.

ВОДА — ВОЗДУХ

Александр Можайский родился 21 марта (9 по ст.ст.) 1825 года в Выборгской губернии в семье потомственного моряка, лейтенанта, будущего адмирала русского флота Фёдора Можайского. Обучался в Морском кадетском корпусе. В 1841–1862 годах служил на Российском императорском флоте, ходил по Балтике и Белому морю, участвовал в походе из Кронштадта в Японию на фрегате «Диана» под командованием Степана Лесовского и в Хивинской экспедиции, во время которой занимался гидрографическими исследованиями и астрономическими измерениями, составил описание водного бассейна Аральского моря и реки Амударьи, определил географические координаты Хивы, за что был награжден орденом святого Владимира 4-й степени.

В 1860-м Можайский был назначен командиром строившегося винтового клипера «Всадник» и руководил работами по оснащению судна, установке и отладке паровой машины. В 1863 году, после поражения в Крымской войне, в связи с ограничениями, наложенными Парижским мирным договором на численность флота в Чёрном море, Александр Фёдорович и часть других морских офицеров были переведены на гражданскую службу. В 1868-м Можайский начал работать в «Обществе северного пароходства» в Петербурге, где занимался, в частности, сооружением спасательных станций на Балтийском море, за что получил благодарность императора. Затем перипетии судьбы забросили будущего изобретателя в Одессу, потом в Подольскую губернию в имение его покойного брата «Вороновица», где Александр Фёдорович и занялся экспериментами в области авиации. Он продолжил начатое ранее изучение полетов птиц и их «летательной» анатомии, а также стал трудиться над созданием своих первых аппаратов — воздушных змеев, которых запускал с Кумовой горы и на которых сам неоднократно поднимался в воздух. Осенью 1876 года Можайский вернулся в Петербург с целью продвижения своего проекта летательного аппарата.

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

В 1879 году Александр Фёдорович был вновь зачислен на действительную военную службу и направлен в Морской кадетский корпус, где вел курс морской практики, но от своего проекта он и не думал отказываться. После ряда экспериментов Можайский разработал конструкцию самолета с неподвижным относительно корпуса крылом и с успехом демонстрировал полеты модели этого аппарата, приводившейся в действие часовой пружиной, однако с поиском средств для постройки полноразмерного управляемого самолета дела обстояли туго — деньги поступали в основном в виде пожертвований энтузиастов.

Весной 1881-го изобретатель привез из Великобритании два паровых двигателя мощностью 20 и 10 лошадиных сил, а осенью того же года получил от Департамента торговли и мануфактур первый в России патент на «воздухолетательный снаряд» и заказал на Русско-Балтийском заводе различные детали для своего самолета. В 1882-м Можайский уволился со службы «по домашним обстоятельствам» и вплотную занялся своим проектом. Александр Фёдорович добился от военного ведомства выделения ему участка на военном поле около станции Дудергоф возле Красного Села под Санкт-Петербургом и приступил к постройке первого российского самолета, предназначенного для полета человека.

Через год, в 1883-м, сборка была завершена. Каркас моноплана был выполнен из дерева; боковые винты приводились в действие с помощью мощной паровой машины, все три винта были одинакового диаметра. Во время одного из испытаний самолет после разбега сумел оторваться от земли, но после взлета потерял скорость, накренился и повредил крыло. Можайский пытался отремонтировать аппарат и модернизировать силовую установку, повысив ее мощность, однако из-за отсутствия средств не успел сделать этого до своей кончины в 1890 году. Его сыновья хотели продать самолет правительству, но получили отказ. Дальнейшая судьба аппарата неизвестна.

СУДЬБА ПЕРВОПРОХОДЦА

Исследования, проведенные в 1980-х Центральным аэрогидродинамическим институтом имени профессора Н.Жуковского, показали, что самолет Можайского не был способен к устойчивому горизонтальному полету ввиду недостатка мощности силовой установки, а кроме того, не имел органов управления для компенсации возникающего в полете крена, то есть был частично не управляем. Тем не менее, не исключается возможность того, что при определенных обстоятельствах он мог после разбега оторваться от земли, а после резко потерять подъемную силу и свалиться на крыло, что соответствует описаниям испытаний очевидцами. Так или иначе, за А.Можайским остается приоритет в создании первого в России самолета в натуральную величину, обладавшего основными конструктивными особенностями современных летательных аппаратов: корпусом, неподвижным крылом, оперением, шасси, системой управления и силовой установкой. Братьям Райт удалось создать подобную машину только два десятилетия спустя.

В ряду тех, кто составляет гордость России, А.Ф. Можайский занимает достойное место. Его имя носит Военно-космическая академия в Санкт-Петербурге. Формулой Можайского называют выведенное им уравнение существования летательного аппарата. В Вологодской области есть историко-мемориальный дом-музей А.Ф. Можайского, а на развилке Кингисеппского и Гатчинского шоссе в Ленинградской области, где Александр Фёдорович проводил испытания своего аппарата, установлен бюст создателя первого самолета. Президентская библиотека подготовила к 200-летию Александра Можайского новый раздел электронной коллекции «Россия в лицах», а желающие узнать еще больше об истории самолетостроения в нашей стране и/или пойти по стопам выдающегося изобретателя могут до 31 мая посетить выставку «100 лет гражданской авиации России» в бывшем терминале аэропорта Пулково-2.

Михаил Спиридонов

Посмотреть документы из Президентской библиотеки,

посвященные А.Можайскому

Александр Можайский

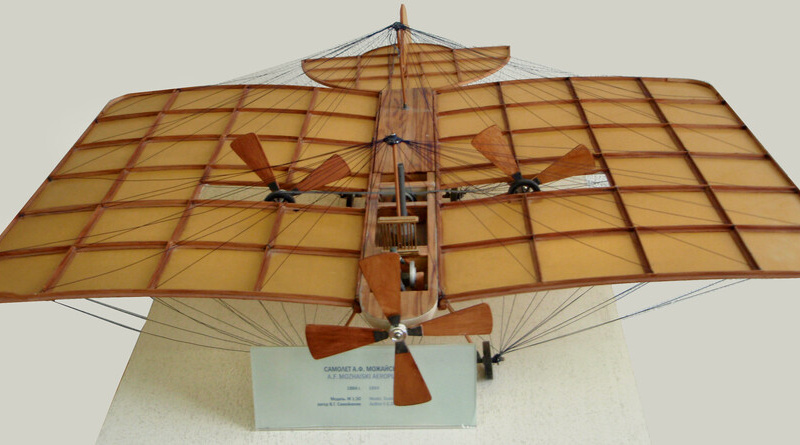

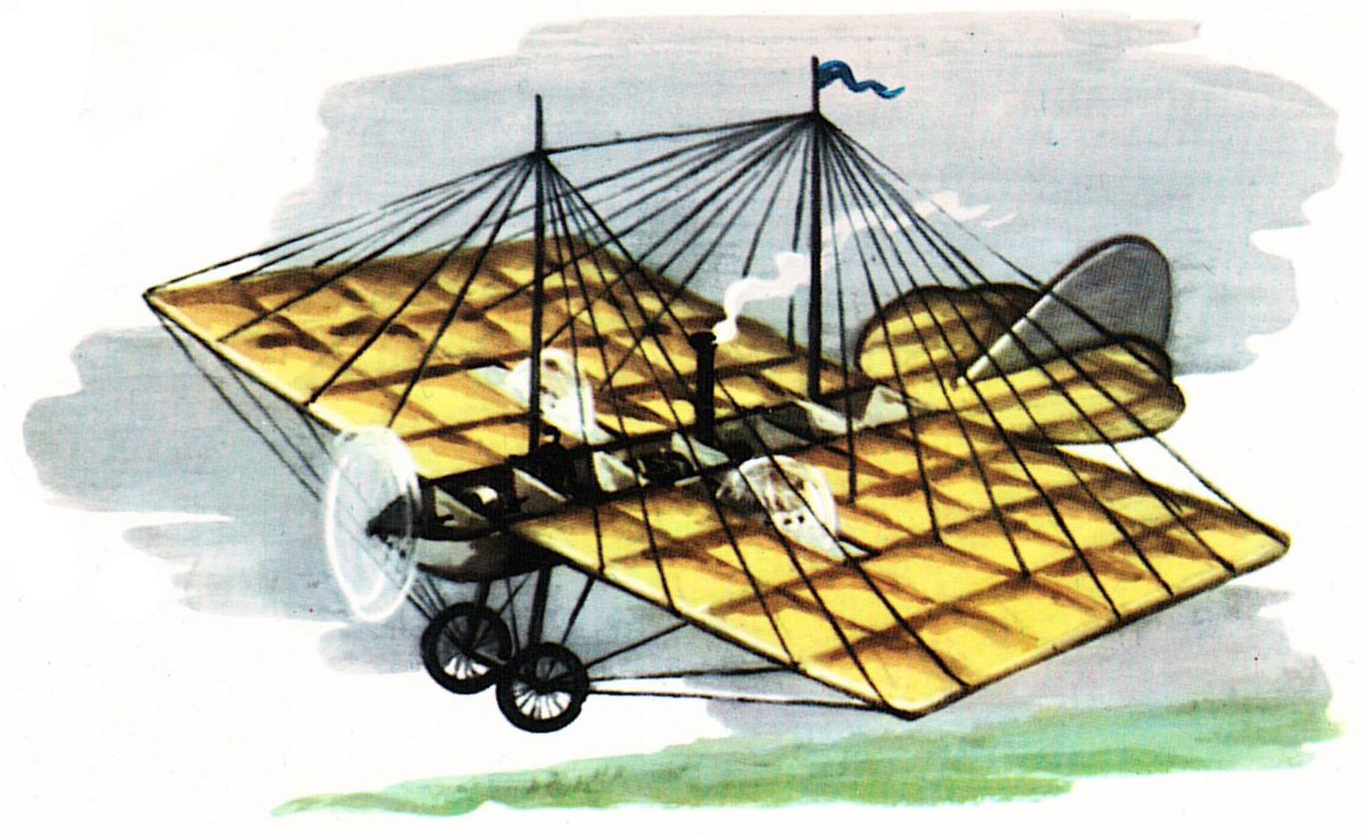

Моноплан А.Можайского в предполагаемом полете

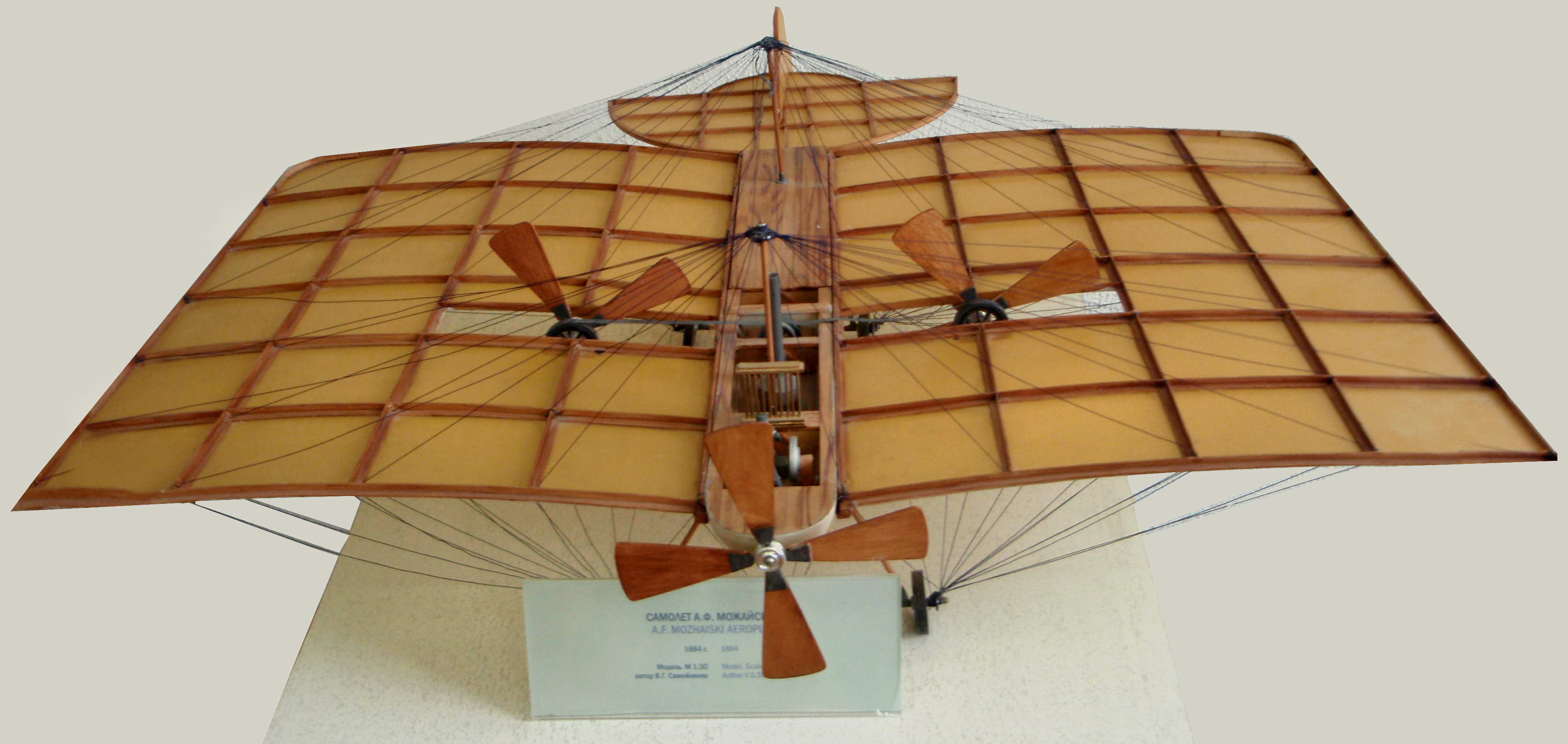

Модель самолета А.Можайского. Политехнический музей (Москва)

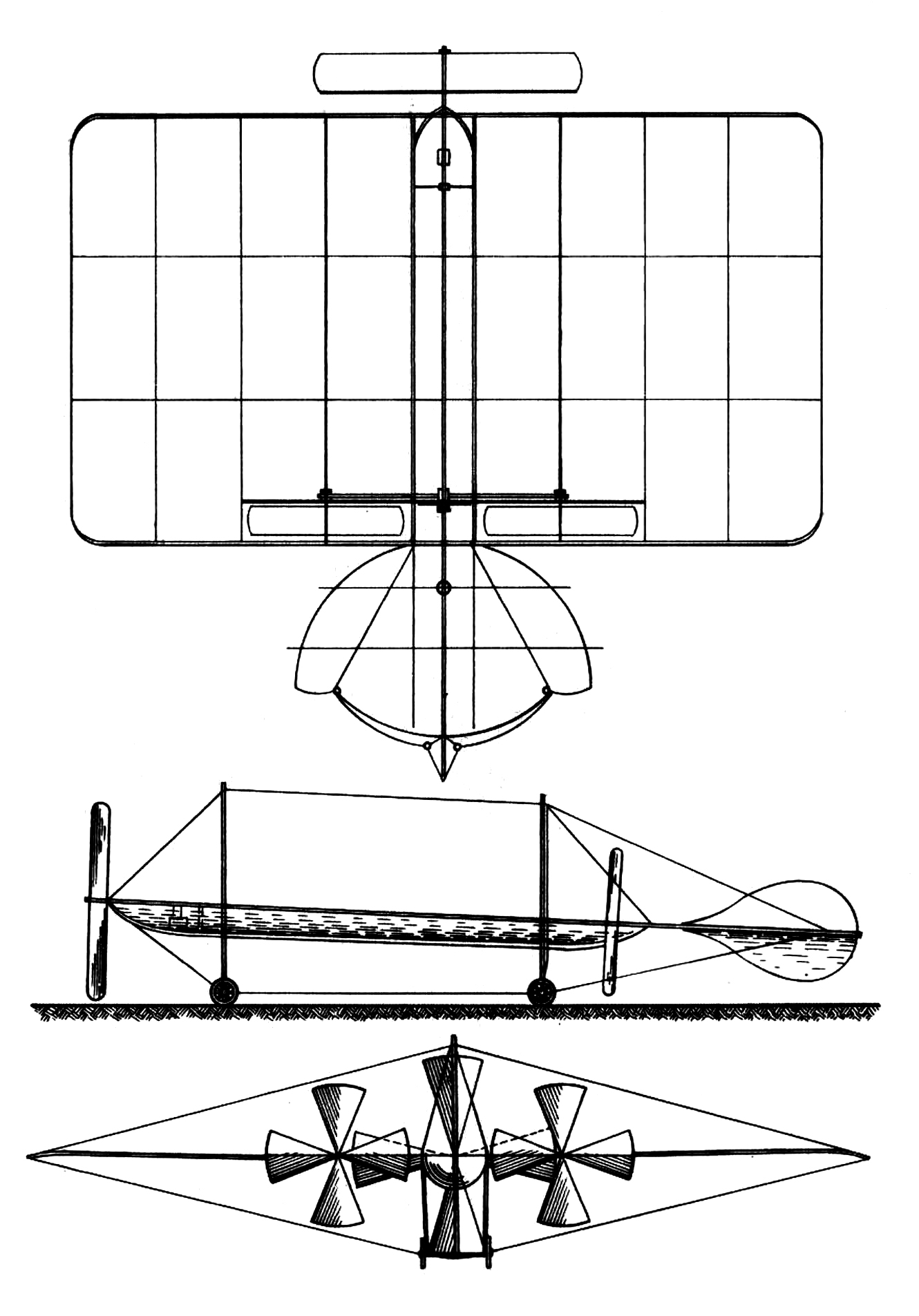

Чертежи моноплана А.Можайского, сделанные для получения патента в 1881 году

Бюст создателя первого самолета в Красном Селе