Что увлекательнее — изучать математику, физику, географию и прочие «сложные» и «скучные» науки по учебникам, читать научную фантастику или самому принимать участие в разных действах и приключениях, на личном опыте постигая законы, которые описываются всеми этими трудно запоминаемыми формулами? Каждый выберет свое, но все согласятся: третий вариант — самый интересный. И не менее безопасный, чем сидеть за книгами, если у вас есть проводник в мир науки — тот, кто представит научные знания в доступной форме и обратит ваше внимание на соответствующие примеры из жизни, к которым мы привыкли и воспринимаем как должное, не задумываясь, что к чему и почему. Где же найти таких людей? Мы знаем и рассказываем нашим читателям!

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ

Кажется, что науки, особенно точные, — дело непростое и не каждому по зубам. Да и зачем они, эти науки? Где они в жизни применяются? Гуманитариям как будто и вовсе можно без них обойтись… Но так ли это? Может быть, проблема в том, как именно эти науки подаются в школе, где большинство из нас познакомилось с ними впервые? Какое первое слово приходит в голову, когда вас спрашивают, например, о математике, физике или географии? Скучно? Сложно? Или увлекательно, познавательно, невероятно интересно, теперь вижу это повсюду? Если второй вариант, то вам повезло встретить не просто учителей, а настоящих популяризаторов науки.

Эта сфера деятельности зародилась во времена «научного бума» в XIX веке — появилось немало «переводчиков» специализированных знаний на язык менее подготовленного широкого круга людей. Многочисленные лекторы, журналисты и даже сами ученые стали пытаться превратить непонятные для неспециалиста научные данные в интересную и доступную для большинства информацию.

Не последнюю роль сыграло и возникновение такого жанра художественной литературы, как научная фантастика. Кто не слышал о Жюле Верне или Айзеке Азимове? Правда, книги фантастов больше предвосхищали многие новые открытия, но зато вдохновляли молодежь заниматься наукой и пробовать свои силы в высокотехнологичных областях производства.

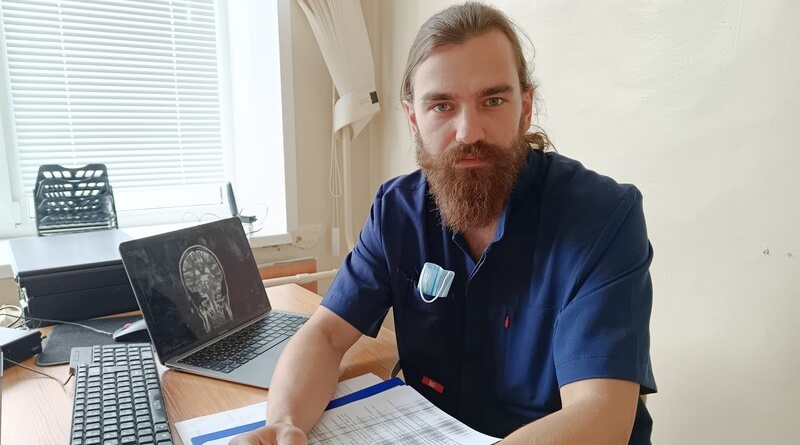

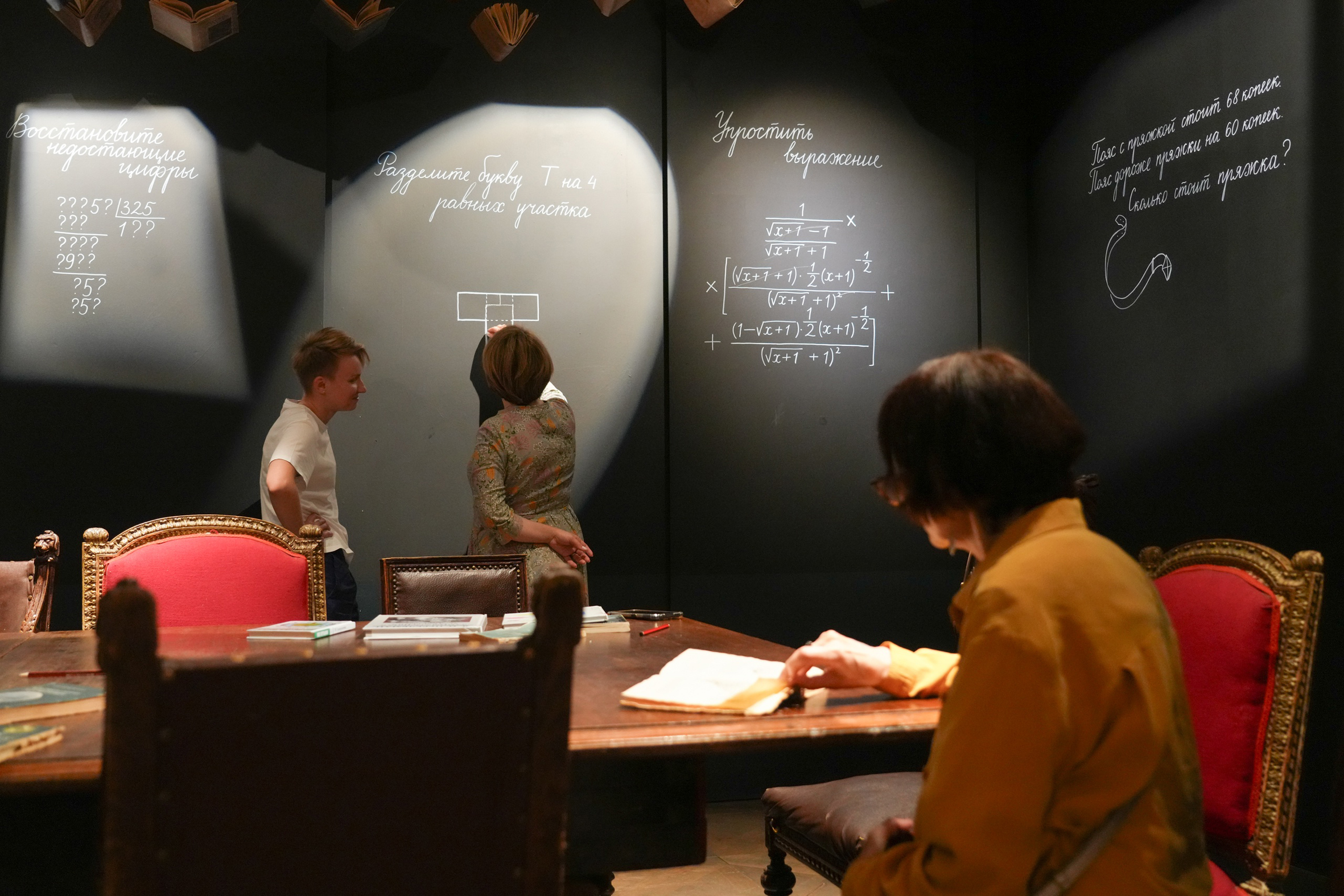

Временной портал на выставке "Дом занимательной науки"

ЗНАНИЯ — В МАССЫ!

Астроном Тихо Браге, живший в XVI веке, считал, что научные знания должны быть доступны только правителям, умеющим ими пользоваться. Однако ученые XX века были с ним не согласны. И очень хорошо, иначе число членов Общества плоской Земли и им подобных было бы намного больше. Сейчас, благодаря распространению Интернета, значительная часть жителей нашей планеты знает, что Земля не плоская, иначе кошки давно бы скинули всё с ее поверхности. А благодаря планетариям; научно-популярным журналам с фотографиями, сделанными космическими телескопами; интервью и блогам космонавтов, а также книгам ученых-физиков Брайана Грина и Стивена Хокинга, мы больше не ахаем над древними мифами о создании Вселенной и не пытаемся услышать музыку небесных сфер, но, как минимум, имеем представление о том, что действительно происходит вокруг нашей планеты и как использовать кое-что из этого себе во благо.

Среди тех, кто хотел сделать научные знания доступными для детей и взрослых, были и создатели знаменитого, хоть и просуществовавшего совсем не долго Дома занимательной науки в Ленинграде.

Яков Перельман

ЛЕНИНГРАДСКИЙ «ДОМ ЧУДЕС»

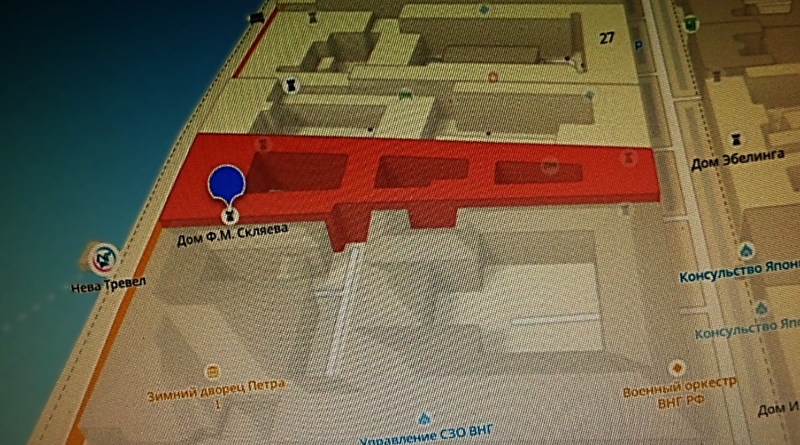

Летом 1934 и 1935 годов на Елагином острове в Ленинграде, в Центральном парке культуры и отдыха имени С.Кирова работал Павильон занимательной науки. Идея оказалась настолько востребованной, что уже осенью 1935-го для круглогодичной работы был открыт целый Дом занимательной науки. Под него был отведен правый флигель дворца Шереметевых на набережной реки Фонтанки, 34. «Дом чудес», как вскоре прозвали учреждение в народе, просуществовал до начала Великой Отечественной войны, заняв к 1941 году большую часть здания.

Художники и конструкторы создавали уникальные экспозиции для музея разных наук. В нем насчитывалось свыше пятисот крупных экспонатов и множество мелких (диапозитивы, макеты, приборы, схемы, диаграммы). Они были сгруппированы по отделам: астрономия и метеорология, география и геология, математика, физика и оптика, электричество и зал Жюля Верна. В планах существовал также зал занимательного языкознания. Поскольку учреждение пропагандировало науку в игровой форме, большинство экспонатов были интерактивными и наглядными (доска Гальтона, катапульта Гроховского, аэродинамическая труба, маятник Максвелла, двухметровая модель ракеты «по собственноручному эскизу Циолковского»). Их можно было трогать, рассматривать со всех сторон, вникать в их устройство и пр. Никаких «Руками не трогать!» и «За ограждение не заходить!».

Во дворе был устроен собственный меридиан Дома занимательной науки. От чугунных ворот на набережной ко входу в здание вела широкая белая полоса. У дверей был установлен каменный столбик с указанием координат: 59°57’ северной широты, 30°19’ восточной долготы.

При «Доме чудес» действовало более полусотни кружков для школьников и регулярно устраивались математические, физические и географические олимпиады, конкурсы и диспуты. Лекторы усердно «экспортировали» знания, выступая на предприятиях, в школах, воинских частях. Учреждение также вело большую издательскую деятельность. Только в серии миниатюрных (8х12 см) научно-популярных книжек по различным отраслям науки и техники вышло около сорока брошюр, тиражом 100–200 тысяч экземпляров каждая.

НЕ РАЗВЛЕКАТЬ, А УЧИТЬ

Дом занимательной науки был призван не развлекать публику за деньги, но способствовать образовательным и просветительским целям. Поэтому в методический совет учреждения входили академики С.Вавилов, А.Иоффе, Д.Рождественский и А.Ферсман; физики М.Бронштейн и Э.Халфин, астрономы В.Прянишников и Г.Ленгауэр, оптик М.Вейнгеров. Главным же идеологом «Дома чудес» был математик, физик, педагог и популяризатор точных наук Яков Исидорович Перельман (1882–1942).

Экспозиция на выставке "дом занимательной науки"

Его фигура была знаковой для научной мысли того времени: именно Перельман ввел в научный оборот труды К.Циолковского об освоении космоса, популяризовал декрет о введении метрической системы мер и весов (т.е. сегодняшних литров и килограммов) и составил передовые учебные пособия по физике, математике и астрономии. Якова Исидоровича называют основоположником жанра занимательной науки и автором понятия «научно-фантастическое». Его наследие, помимо работы, проделанной для Дома занимательной науки, огромно! Библиография Перельмана насчитывает более 1000 статей и заметок, 47 научно-популярных, 40 научно-познавательных книг, 18 школьных учебников и учебных пособий. По данным Всесоюзной книжной палаты, с 1918 по 1973 год общий тираж его книг, которые были переведены на два с лишним десятка языков, составил более 13 миллионов экземпляров.

«Дом чудес» в Шереметевском дворце и серия занимательных книг о точных науках Я.Перельмана вдохновили не одно поколение, в том числе тех, чьи имена сегодня известны во всем мире: инженера ракетно-космической техники В.Глушко, конструктора С.Королёва, разработчика орбитальных станций К.Феоктистова, летчика-космонавта Г.Гречко и др.

Во время Великой Отечественной войны Перельман читал лекции в воинских частях, обучал бойцов ориентированию на местности без приборов и умер от истощения в блокадном Ленинграде. Сегодня его имя носит кратер на обратной стороне Луны, а жителям Ленинградской области стоит знать, что как-то ради шутки ученый подсчитал: если однажды всё человечество решит одновременно искупаться в Ладоге, уровень воды в озере поднимется всего… на два сантиметра.

Оптическая иллюзия: метаморфозы в гостиной при разном освещении

«НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС»

В этом году Дому занимательной науки могло бы исполниться девяносто лет. Однако важность его феномена и значимость интерактивного подхода к популяризации научного знания настолько велики, что этот юбилей не мог остаться незамеченным. В середине лета в том самом Шереметевском дворце, где когда-то трудились над «чудесами» Я.Перельман и другие ученые, открылась выставка «Дом занимательной науки».

Экспозиция рассчитана на семейную аудиторию и создана Музеем театрального и музыкального искусства (Петербург) и музеем занимательных наук «Экспериментаниум» (Москва) при участии Музея истории Санкт-Петербурга, Музея Арктики и Антарктики, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Музея космонавтики (Москва), Российского архива кинофотофонодокументов и Молодежного театра на Фонтанке. Пространство выставки устроено так, что, ознакомившись с основными вехами истории Дома занимательной науки, посетители попадают во вращающийся портал и, как бы переместившись во времени, оказываются в залах того самого «Дома чудес» с «волшебными» экспонатами, которые можно трогать и всячески исследовать, и «магическими» инсталляциями «Замершие тени» и «Гипнотический круг», от которых захватывает дух. Если вы школьники или их родители, это лучшее место, чтобы подготовиться к началу учебного года; вспомнить, что такое астрономия, география, математика, физика и оптические иллюзии, и понять, что их изучение может быть по-настоящему увлекательным процессом.

Жанна Мозговая

Фото автора и Федерации космонавтики России

ВЫСТАВКА «ДОМ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ НАУКИ»

Где: Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, 34

Когда: до 16 ноября

Часы работы: ср с 13:00 до 21:00, чт–вс с 11:00 до 19:00, выходные — пн, вт, последняя пт месяца