Мы продолжаем публикацию серии статей под общим названием «История пеллинского проекта Императрицы Екатерины II», в которых читателя ожидают многочисленные подробности и частные истории, имевшие отношение к трагической судьбе проекта екатерининской эпохи, который, по единодушному мнению отечественных историков архитектуры, не уступал дворцам римских цезарей, и если бы он был реализован, то «вошел в историю зодчества как одно из крупнейших произведений русского классицизма».

«ОБОИХ РОССИЙСКИХ ОРДЕНОВ КАВАЛЕР»

Как уже ранее было отмечено, для строительства императорской загородной резиденции было выбрано наиболее живописное место на левом берегу Невы у порогов. К осени 1784 года оно принадлежало наследникам действительного тайного советника и кавалера Ивана Ивановича Неплюева и называлось мыза Ивановская.

Действительный тайный советник и сенатор Иван Иванович Неплюев

Иван Иванович Неплюев относился к числу тех «птенцов гнезда Петрова», кто оставил заметный след в истории нашего государства, посвятив всю свою жизнь служению верой и правдой Отечеству и Российскому престолу. Он явил собой пример одного из достойнейших людей своего поколения, чья служба пришлась на то непростое время, когда по воле судеб, оказавшись на вершине власти, страной правили, последовательно сменяя друг друга, восемь российских государей, начиная от Петра I до Екатерины II.

Происходил Неплюев из древнего дворянского рода, родословная которого велась от легендарного предка Гланда Камбилы, который якобы принадлежал к владетельному роду «из прусс», но выехал в незапамятные времена на русскую службу. Реальный же по документам его предок был боярин Андрей Иванович по прозвищу Кобыла. Жил он в середине XIV века и служил при московских князьях. Пятеро его сыновей стали основоположниками двадцати одного дворянского рода, среди которых были Боборыкины, Епанчины, Кобылины, Колычевы, Коновницыны, Лодыгины, Сухово-Кобылины, Романовы, Шереметьевы, Яковлевы и другие. Один из сыновей Андрея Кобылы, Александр, служил боярином при московском князе Дмитрии Донском. Правнук Александра — Федор Иванович получил прозвище Неплюй, которое уже в качестве фамилии Неплюевы закрепилось за четырьмя его сыновьями. В XVI–XVII веках Неплюевы входили в средний слой служивого дворянства. Они назначались стольниками или стряпчими, исполняли обязанности воевод в небольших городах, участвовали в войнах, которые велись Московским государством. Возвышение рода Неплюевых состоялось в петровское время. Иван Иванович Неплюев, сын небогатого и не отмеченного особыми служебными заслугами дворянина, закончил свою карьеру действительным тайным советником, сенатором и «обоих российских орденов кавалером», а его сыновья, внуки и их потомки заняли высокое положение на служебном поприще.

В послужном списке самого Ивана Ивановича Неплюева значатся должности главного командира над всеми судами, строившимися в Петербурге, и резидента в Константинополе, киевского губернатора и главного командира Малороссии. Особенно велики его заслуги перед Отечеством в деле преобразования Оренбургского края, где в должности генерал-губернатора он прослужил без малого 16 лет. В связи с ухудшением здоровья и по своей личной просьбе в 1758 году Неплюев получает повеление прибыть в Петербург, где по собственному признанию «был празден до 1760 году, в коем пожалован был сенатором и конференц-министром».

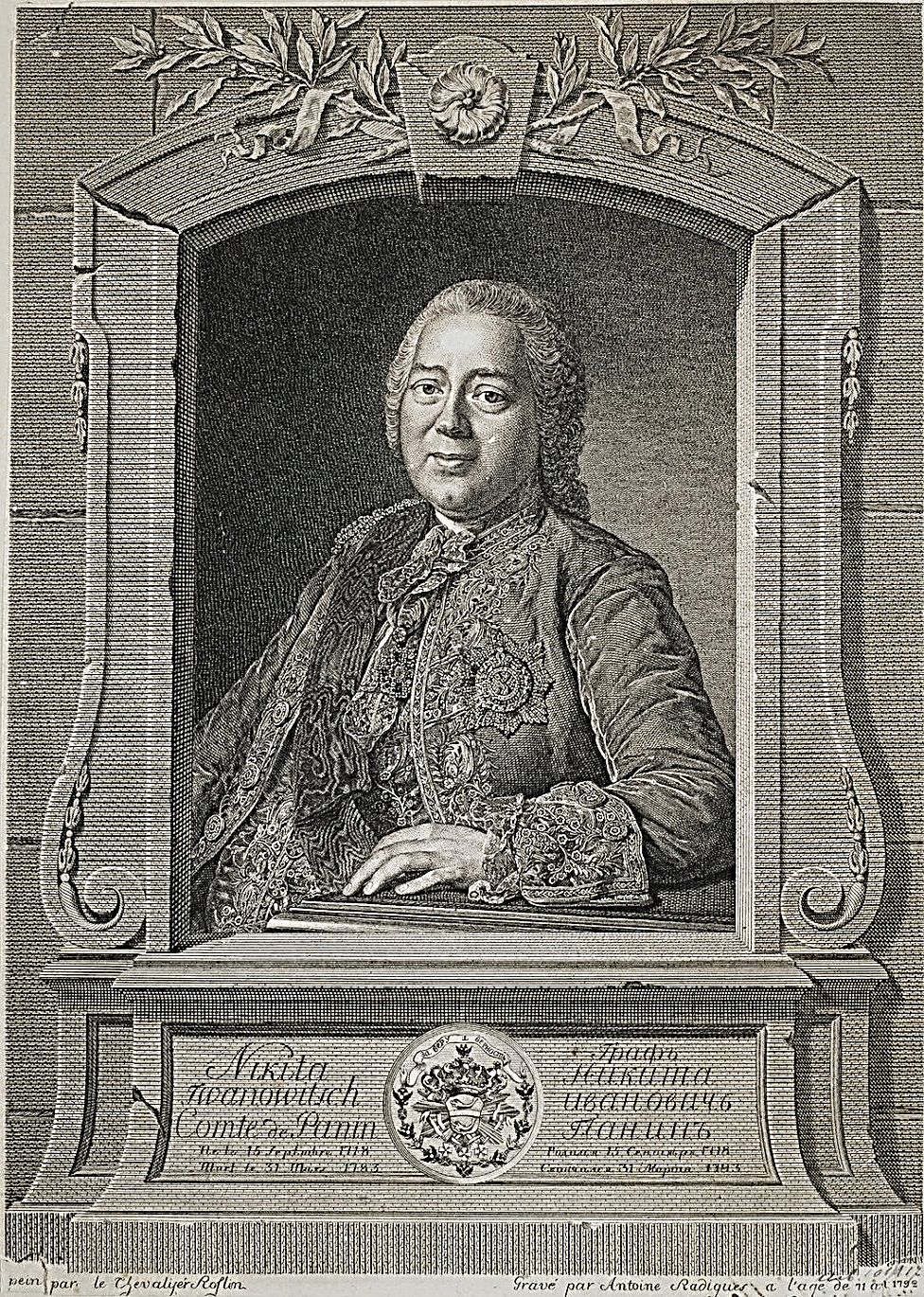

Вероятнее всего это назначение состоялось не без участия его шурина — Никиты Ивановича Панина, который после 12-летнего пребывания в Стокгольме в качестве русского посланника при шведском дворе в ноябре 1759 получил императорское повеление прибыть в Петербург, где вскоре был назначен воспитателем и обер-гофмейстером Великого князя Павла Петровича. Будучи искусным дипломатом и пользуясь особым расположением Императрицы Елизаветы Петровны, он быстро стал при дворе влиятельной персоной, которая была крайне заинтересована в продвижении на важные государственные посты «своих людей».

После смерти в декабре 1740 года своей первой жены, Федосьи Федоровны (в девичестве Татищевой), И.И. Неплюев вторично в октябре 1741 года женился на фрейлине Анне Ивановне Паниной, дочери генерал-поручика Ивана Васильевича Панина и Аграфены Васильевны Эверлаковой, племяннице князя А. Д. Меншикова. Благодаря этому браку, он стал зятем влиятельных впоследствии графов Никиты и Петра Паниных.

НА СЛУЖБЕ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ

В марте 1756 года по инициативе канцлера А.П. Бестужева-Рюмина при Высочайшем дворе было создано высшее государственное учреждение Российской империи, получившее название Конференция при Высочайшем дворе. Формально она считалась совещательным органом и по своему значению была приравнена к Сенату и Синоду, но по императорскому указу от 5 октября 1756 года получила право посылать им «резолюции к исполнению» в виде выписок — «экстрактов» из протоколов. Другим центральным учреждениям империи Конференция посылала «рескрипты» от имени Императрицы и на ее же имя получала в ответ «реляции».

Конференция состояла из «присутствия» конференц-министров и канцелярии. В «присутствие» по должности входили руководители дипломатического и военного ведомств, начальник Канцелярии тайных розыскных дел и генерал-прокурор Сената. Кроме них, по распоряжению Императрицы, членами «присутствия» назначались и наиболее влиятельные сенаторы, среди которых оказался и И.И. Неплюев.

Таким образом, получив спустя два года после возвращения в Петербург назначение в сенаторы и конференц-министры, Иван Иванович Неплюев оказался в высшем государственном органе власти Российской империи, в одной компании с фельдмаршалом графом А.Б. Бутурлиным, канцлером графом М.И. Воронцовым, сенатором и графом Р.И. Воронцовым, президентом Военной коллегии князем Н.Ю. Трубецким, генерал-прокурором князем Я.П. Шаховским, начальником Канцелярии тайных розыскных дел графом А.И. Шуваловым и конференц-министром графом П.И. Шуваловым, что явилось наглядным свидетельством очень высокого к нему доверия со стороны Императрицы Елизаветы Петровны.

«ТОСНЕНСКОЕ МЕСТО»

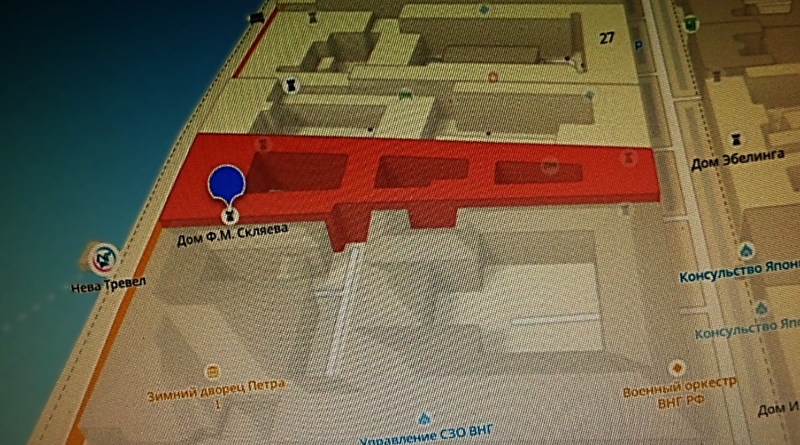

Вскоре произошли события, о которых И.И. Неплюев так сообщал в своих знаменитых Записках: «В 1762 году купленный мною и пристроенный немалым капиталом дом близ церкви Спаса на Сенной, бывшим великим в том году пожаром обращен в пепел; я же возымел случай купить на Миллионной улице дом и дачу близ порогов на Неве у княгини Долгоруковой; а по сему недвижимому имению последней в роде по отце Скляевой, просил Ея Величество на то дозволения, что именным указом, не в образец другим, покупать у последних в роде и дозволено».

Это сообщение дополняет Экстракт из протокола Конференции при дворе Ея Императорского Величества от 26 октября 1761г.: «Ея Императорское Величество указать соизволила подполковнице вдове княгине Наталье Федосеевой дочери князя Лукиной жене Долгорукова, хоть она и последняя в роде, позволить продать Его Превосходительству Действительному Тайному советнику и кавалеру Ивану Ивановичу Неплюеву из высочайшей милости другим не в образец, и для расплаты ее долгов в Санкт-Петербурге на Адмиралтейской части в набережной линии по Неве реке каменный Ея дом, доставшийся Ей по наследству от отца Ея Федосея Скляева, со всем каменным строением, как на Неву реку, так и на заднюю линию при том доме и Тосненское ее место в Шлюссельбургском уезде вверх по Неве реке выше реки Тосно, как в данной отцу ее значится с одним крестьянином и ево женой и детьми. О чем правительствующему Сенату для надлежащего исполнения чрез сие сообщает».

Что касается размеров этого «Тосненского места», то при генеральном межевании 1771 года, его размер оказался не столь уж и велик, всего-то 93 десятины и 424 квадратных сажени. Исповедные же росписи за 1761 год церкви святого Николая Чудотворца, что при тосненских каменоломных заводах в селе Никольском, сообщают: это «Тосненское место» принадлежало Луке Ивановичу Долгорукову и называлось оно «мыза его Пекали». Проживала в этой мызе действительно одна крестьянская семья в составе: «крестьянин Степан 69 лет, жена его Анна 49 лет и сын их Семен 12 лет».

Правда, здесь можно заметить не совпадение дат появления документа, разрешающего княгине Наталье Долгоруковой продажу дома с ее «Тосненским местом» — 26 октября 1761 года, и события, о котором сообщает Неплюев в связи с пожаром 1762 года, что послужило причиной приобретения им нового жилья. Вряд ли Неплюев, имевший великолепную память, при написании своих Записок мог ошибиться с датой такого важного для него события. Вероятно, ошибка случилась уже после его смерти по вине переписчика рукописного оригинала Записок. Эта «академическая рукопись», о которой упоминал в сентябре 1870 года исследователь истории русской литературы Л.Н. Майков, была «писана почерком конца прошлого века, одною рукою, со множеством орфографических ошибок», затем уже другим почерком и другими чернилами в ней были сделаны «поправки», которые, однако, не устранили всех недоразумений, «причиненных невежеством первого писца». В дальнейшем именно эта «академическая рукопись», была положена в основу всех последующих печатных изданий «Записок Неплюева».

Несмотря на неоднократные меры, Санкт-Петербургские пожары обращали в пепел не только отдельные строения, но и целые городские кварталы. К великой печали горожан в XVIII веке они были довольно частым явлением. Один из них случился 26 мая 1761 года в переселенческих слободах близ строящейся церкви Спаса на Сенной, где находился и «купленный Неплюевым и пристроенный немалым капиталом дом близ церкви Спаса на Сенной». Пожар продолжался 10 часов и принес такое опустошение, что для оказания помощи погорельцам в скорейшем восстановлении своих жилищ, уже спустя три дня после пожара, 29 мая, потребовалось принять специальный Сенатский указ «О вспоможении хозяевам погоревших в Санкт-Петербурге домов». Для сосредоточения всех строительных ресурсов, именно для проведения восстановительных работ этот указ в том числе предусматривал остановку в городе всего Дворцового и казенного строения, «кроме нового Зимнего Ея Величества дома, или разве, где необходимая крайность того требует».

Неплюев не стал заново отстраивать дом, а решил воспользоваться случаем, явившимся в связи с желанием княгини Натальи Федосеевны Долгоруковой продать свой дом на Миллионной улице.

ДАЧА У НЕВСКИХ ПОРОГОВ

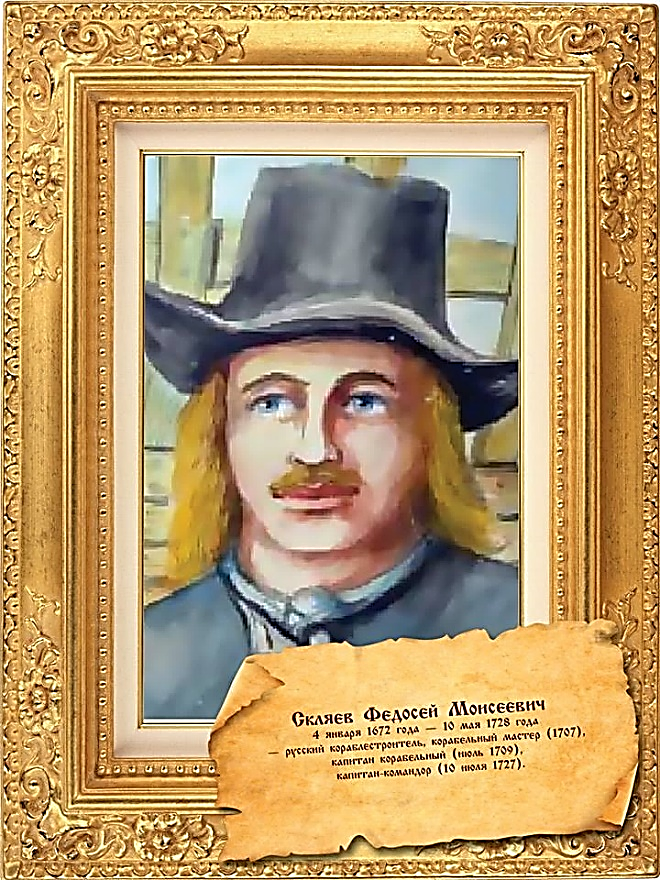

Наталья Федосеевна была единственной дочерью другого «птенца гнезда Петрова» — Федосея Моисеевича Скляева, отец которого, будучи уроженцем Новгорода, служил царским конюхом в придворном подмосковном селе Преображенское. Федосей Скляев, начав службу рядовым потешного полка, сформированного повелением царя Алексея Михайловича специально для забав своего сына — царевича Петра, со временем, благодаря природным талантам и трудолюбию, стал не только ближайшим соратником царя в области кораблестроения, но и его близким другом, товарищем и доверенным лицом. Известно, что в 1712 году во время бракосочетания Петра I с Екатериной Алексеевной Федосей Моисеевич занимал за столом «братнее место» по левую руку. В 1715 и в 1716 годах Петр с Екатериной обедали у Скляева по случаю рождения его дочери Натальи и ее крестин. За свою службу Федосей Моисеевич неоднократно получал «царские милости». Так, для строительства собственного дома в Адмиралтейской части Петербурга на берегу Невы ему был пожалован участок земли, смежный с участком, где в то же время строился царский зимний дом. В настоящее время неоднократно перестроенный дом Скляева известен как Запасной дом Зимнего Дворца.

Федосей Моисеевич Скляев

В первые годы строительства Петербурга для скорейшего освоения окрестностей столицы царем практиковалась раздача земель вдоль берега финского залива для устройства дворянских загородных усадеб, что привело к появлению так называемых «приморских дач».

Затем стали раздаваться земли вдоль берегов Невы и ее притоков, но уже для заведения там кирпичных и черепичных заводов, в продукции которых так нуждалась строящаяся молодая столица. Именно такая дача была пожалована Скляеву на левом берегу Невы у Невских порогов.

В возрасте тринадцати лет Наталья Скляева лишилась отца, который на 57 году жизни от приступа грудной жабы умер в мае 1728 года. Когда же пришло время, она удачно была выдана замуж за князя Луку Ивановича Долгорукова. Так, внучка придворного конюха, породнившись с родом Рюриковичей, стала княгиней Долгоруковой.

В 1753 году Наталья Федосеевна овдовела. Князь Лука Иванович умер 19 мая и был похоронен в Москве в церкви Рождества Христова на большой Дмитровке. Спустя восемь лет, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами, княгиня решит продать петербургскую недвижимость и окончательно перебраться в Москву. Там, пережив мужа на 24 года и не оставив после себя потомства, в мае 1777 года она помрет и будет похоронена в Донском монастыре.

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ

В декабре 1761 года после продолжительной болезни умирает Императрица Елизавета Петровна, а месяц спустя, ее наследник Петр III именным указом упраздняет Конференцию при Высочайшем дворе, и Неплюев вновь оказывается свободным от государственных дел, правда ненадолго.

Портрет графа Н.И. Панина 1792 г. гравюра Радиг, Антуан Христоф (1719/21-1809) Рослин, Александр (1718-1793) (Автор оригинала). Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Между тем, благодаря своему шурину Никите Панину, Иван Иванович оказывается в ближайшем окружении пока еще Великой княгини Екатерины Алексеевны, вокруг которой образуется партия военных и гражданских знатных персон, недовольных политикой, проводимой Петром III, и готовящих отстранение его от власти. 28 июня 1762 года, как раз в канун Петрова дня, в Петербурге случился очередной дворцовый переворот. Уже поздно вечером, приняв присягу у гвардейских полков Сената и Синода, при всеобщем ликовании народа, во главе верных ей полков Екатерина II отправилась в Петергоф арестовывать находившегося там Петра III. Но прежде собственноручно написанным указом она объявила правительствующему Сенату: «Я теперь выхожу с войском, чтоб утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному Моему правительству, с полной доверенностью под стражу Отечество, народ и Сына Моего; гр. Скавронскому, Шереметьеву, генерал-аншефу Корфу и подполковнику Ушакову присутствовать с вами и им так как и действительному Тайному Советнику Неплюеву, жить во дворце при Моем Сыне, о чем им оный высочайший указ объявить».

Так, в очередной раз Неплюеву было оказано высокое и вместе с тем почетное доверие, о котором он с трепетом вспоминал впоследствии. «При отшествии Ея Величества в Петергоф с частью гвардии полков и артиллерии, вручен мне был в сохранение дражайший залог отечества нашего, его высочество цесаревич Павел Петрович и столичный город Петербург, со всеми в оном находящимися командами… По благополучном Ея Величества из Петергофа возвращении, употреблялся я, по милостивой высочайшей доверенности, во все дела».

Продолжение следует

Юрий Егоров