Петербург иногда называют городом-музеем. Однако дело не в том, что в Северной столице много музеев, и даже не совсем в том, что по проспектам и улицам там можно гулять, любуясь на фасады старинных зданий. Увлеченные историей местные жители и путешественники знают, что в городе на Неве сохранилось гораздо больше живых свидетелей прошлого, чем можно увидеть в официальных музеях. Надо только знать места, куда следует заглянуть самому или с экскурсией, которую не предложат обычным туристам. Многие петербургские дворцы, особняки и дома после революции перешли к народу, были превращены в места досуга или присутственные учреждения и даже сохранили полностью или частично свои уникальные интерьеры. Одним из таких чудесных уголков является здание, где ныне располагается один из филиалов Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотеки имени А.Пушкина. С 10:00 до 20:00 с понедельника по воскресенье сюда могут зайти не только юные читатели, но все желающие любого возраста. Зайти — и ахнуть!

На картах Петербурга дом №72 по улице Марата обозначен как Дом Бажанова. Он был построен в 1907–1909 годах по заказу Торгово-промышленного товарищества Ф.Г. Бажанова и А.П. Чувалдиной, являет собой оригинальный образец северного модерна и считается памятником архитектуры федерального значения. Называется дом по имени директора-распорядителя товарищества Филадельфа Геннадьевича Бажанова, который был потомственным почетным гражданином Петербурга, купцом первой гильдии, пожизненным членом Русского Собрания, председателем правления Триумфальной мануфактуры и Петербургского общества взаимного кредита, создал и содержал за свой счет Торговую школу имени Императора Николая II.

Любопытно, что дом строился не как доходный, а как удобное место для проживания сотрудников товарищества, которое представляло собой акционерное общество на паях. Перед приобретением участка для строительства было проведено анкетирование, где работники указывали состав семьи, характеристики своих жилых помещений, размер платы за них, отдаленность мест проживания от работы, необходимость пользоваться транспортом и время, затрачиваемое на дорогу. В соответствии с полученными сведениями были составлены требования к новому зданию. Там не должно было быть темных помещений и высоких корпусов, зато должны были разместиться апартаменты директора-распорядителя, служебные помещения правления с залом для заседаний, тридцать квартир для служащих товарищества и их семей (каждая от трех до восьми комнат), общежитие для не имеющих семей молодых сотрудников с кухней и столовой, кладовые, прачечные и другие службы, включая конюшни и коровник.

Автором проекта здания и руководителем строительства стал гражданский инженер Павел Федотович Алёшин, будущий создатель шедевров в стиле русской и советской классической архитектурной школы, модерна и конструктивизма. На тот момент Алёшину было всего 25 лет. Дом Бажанова стал его первым серьезным творческим вызовом, и молодой архитектор проводил немало времени на лесах, вникая во все детали.

П.Алёшин вытянул постройку в глубину участка, так что корпуса здания образовали три «подвесных» внутренних двора, объединенных арочными проездами. В первом и втором этажах основного корпуса и на вторых этажах примыкающих флигелей была сделана квартира из сорока комнат, где жили большая семья Бажанова и семья его друзей. В строительстве здания было использовано большое число тогдашних новинок: железобетон для фундаментов и железобетонные межэтажные перекрытия по стальным балкам, водяное отопление с принудительной циркуляцией воды, кондиционеры, скрытая в стенах электропроводка, ватерклозеты во всех квартирах, электрические лифты на черных лестницах для подъема дров из подвалов в квартиры, горячее водоснабжение. В подземных помещениях «подвесных» дворов с потолками 3–3,5 метра до 1917 года были комнаты для хранения вещей жильцов, прачечная, ледник, склад дров для кухонных плит и каминов, угольные бункеры и котельная. В третьем дворе, кроме жилых флигелей, располагались различные хозяйственные помещения и гараж.

Лицевой фасад главного корпуса облицован гранитными плитами светло-красного гангутского гранита. Из него же выполнены детали растительного орнамента. Для лицевого ската кровли использовалась металлизированная черепица, а бронзовые двери для парадного входа Алёшин заказал в Великобритании. Парадная лестница с коваными фонарями отделана белым итальянским мрамором. Парапет содержит вставки из гальванопластики. Всего в Доме Бажанова насчитывалось четыре парадных и четырнадцать служебных лестниц, а также шесть угловых и четыре срединных камина, которые были действующими, несмотря на то, что в здании существовала система центрального отопления.

До наших дней сохранилось оригинальное убранство отделанных панелями из разных пород дерева, мозаичными вставкам и намазными фризами парадных помещений квартиры Бажанова: парадной лестницы, приемной, кабинета, холла, гостиной, фойе, Белого зала, малой и большой столовых. К созданию этих интерьеров причастны художники Николай Рерих и Михаил Врубель, керамист Пётр Ваулин и скульптор Леопольд Дитрих.

В холле над лестницей находится майоликовый камин, сделанный на заводе П.Ваулина по эскизу М.Врубеля на сюжет былины «Вольга и Микула». Известны пять вариантов этого камина. Тот, что в Доме Бажанова, единственный используемый по назначению, остальные находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее декоративного искусства в Москве и в музее в Коломенском. На Всемирной выставке 1900 года в Париже за эту работу Врубель был удостоен Золотой медали. Слева изображен идущий за сохой крестьянин-богатырь Микула, справа — дружинник Вольга в доспехах на могучем коне. Венчают композицию фигуры райских птиц Сирин и Алконост с девичьими головами.

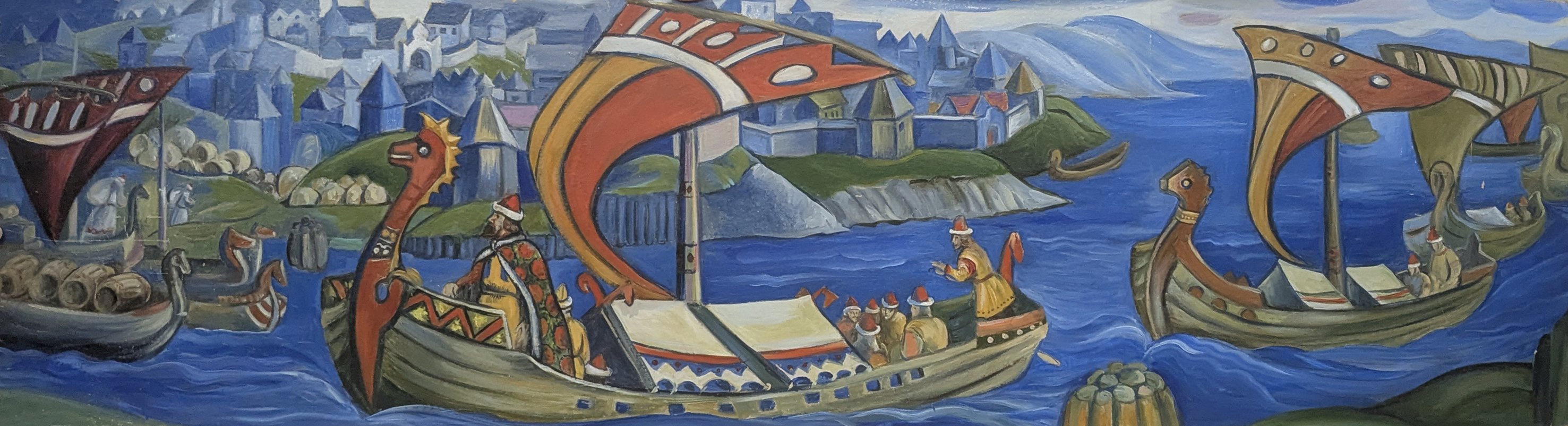

Стены большой столовой до 1964 года украшал фриз из девятнадцати панно на сюжеты русских былин. Самым крупным панно был «Садко» (семь метров). Это единственная сохранившаяся роспись интерьера гражданского здания, выполненная Н.Рерихом. В годы блокады фриз был поврежден и ныне хранится в Русском музее. В Доме Бажанова хранятся только уменьшенные копии, выполненные петербургским художником Ариной Даур.

Белый зал до сих пор используется по назначению. Здесь проходят концерты, выставки, встречи с деятелями искусства. Каждый посетитель может полюбоваться на себя в чудом сохранившихся во время революции и войн венецианские зеркала (которые в свое время высоко ценились королями и алхимиками) и, если верить легенде, навсегда остаться таким, каким отразился в старинном стекле.

инф. Жанна Мозговая, фото автора