Мы продолжаем публикацию серии статей под общим названием «История пеллинского проекта Императрицы Екатерины II», в которых читателя ожидают многочисленные подробности и частные истории, имевшие отношение к трагической судьбе проекта екатерининской эпохи, который, по единодушному мнению отечественных историков архитектуры, не уступал дворцам римских цезарей, и если бы он был реализован, то «вошел в историю зодчества как одно из крупнейших произведений русского классицизма».

СО ВСЕЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

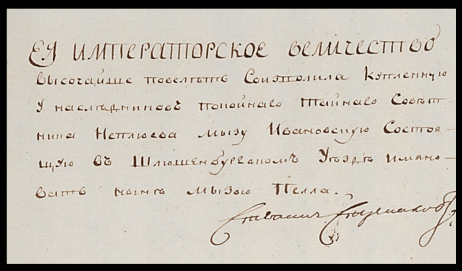

31 марта 1785 года управляющий Кабинетом Ея Императорского Величества тайный советник Степан Федорович Стрекалов письменно объявил Именной указ Правительствующему Сенату о том, что «Ея Императорское Величество высочайше повелеть соизволила купленную у наследников покойного тайного советника Неплюева мызу Ивановскую состоящую в Шлиссельбургском уезде именовать ныне мызою Пелла».

Именной указ Правительствующему Сенату от 31 марта 1785 года // РГИА Ф.1329 Оп.1 Д.157 Л. 40

При этом, естественно, если и мог возникнуть вопрос, чем же, собственно, была вызвана необходимость в переименовании недавно приобретенной в казну мызы, ответ на него казался достаточно очевидным. Дело в том, что современникам было хорошо известно, что «ныне дача обер-прокурора Николая Ивановича Неплюева» именуется Ивановским по имени отца его. Конечно, Иван Иванович Неплюев был фигурой известной и немалыми заслугами отличившийся перед Отечеством, но все же не настолько, чтобы императорская мыза именовалась в его честь. Тем более, как считала сама Императрица, «имя оказывает влияние на того, кто его носит».

Вместе с тем, принимая во внимание, что у Невских порогов предстояло осуществить не просто грандиозный, а величественный проект, который, напомним, должен был в новых архитектурных формах прославить и век правления Императрицы и отразить величие Российской державы, то к выбору нового названия предстояло отнестись со всей тщательностью и ответственностью.

АНТИЧНЫЙ ИДЕАЛ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Скорее всего, как только стало известно о принятом решении строить новый дворец на берегу Невы у порогов, в просвещенных умах ближайшего окружения Императрицы сразу появилось название Пелла. Этому во многом способствовало издание за несколько лет до этого, в 1779 году, первого отечественного описания Санкт-Петербурга, в котором автор Василий Рубан сообщил читателям, что «Дача, именованная прежде урочище Пелла, ныне дача г. обер-прокурора Неплюева именуемая Ивановское».

Историческое, географическое и топографическое Описание Санктпетербурга,

от начала заведения его, с 1703 по 1751 год,… СПб. 1779. С.199

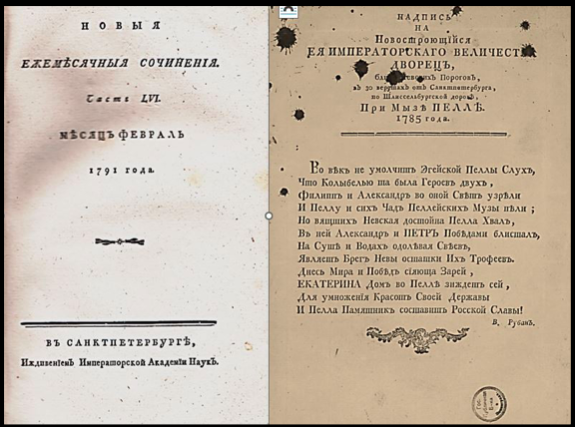

Собственно, и сам Василий Рубан, будучи секретарем Светлейшего князя Г.А. Потемкина, скорее всего оказался в курсе планов Императрицы по строительству новой загородной резиденции. Видимо, догадываясь, что по понятным причинам, существует запрос на изменение названия мызы, возможно, предложил связать местный топоним «урочище Пелла» с названием древней столицы Македонии Пеллой, родиной могущественного властелина, объединившего Грецию, Филиппа II и его сына Александра Македонского, величайшего полководца древности и создателя огромной империи. Эта прямая параллель между Эгейской и Невской Пеллой имела под собой серьезное основание. Она позволяла поставить в один ряд военные подвиги Филиппа и Александра и славные победы на невских берегах Александра Невского и Петра Великого. Тогда же Рубан сочинил поэтическое посвящение этому событию, которое называлось «Надпись на новостроящийся ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА дворец близ Невских порогов, в 30 верстах от Санкт-Петербурга по Шлиссельбургской дороге, при мызе Пелле». Для широкой публики оно было напечатано в журнале «Новые ежемесячные сочинения», издаваемым иждивением Императорской Академии наук в 1791 году.

«Во векъ не умолчитъ Эгейской Пеллы слухъ,

Что колыбелью та была Героевъ двухъ,

Филиппъ и Александръ во оной светъ узрели,

И Пеллу, и сихъ чадъ Пеллейскихъ Музы пели;

Но вящихъ Невская достойна Пелла хвалъ,

Въ ней Александръ и Петръ победами блисталъ,

На суше и водахъ одолевая Свеевъ,

Являетъ брегъ Невы остатки ихъ трофеевъ.

Днесь мира и победъ сияюща зарей,

Екатерина домъ во Пелле зиждетъ сей,

Для умножения красотъ своей державы,

И Пелла памятникъ составитъ Росской славы!»

Таким образом, даже несмотря на отсутствие очевидных свидетельств, с высокой долей вероятности можно было бы предположить, что сформулированная Рубаном глубоко символичная идея связать между собой Эгейскую и Невскую Пеллу, сперва была доведена до Потемкина, а затем, пользуясь его расположением, и до Императрицы.

Новые ежемесячные сочинения. ч.56, февраль,1791 г. СПб., с.53

Скорее всего Екатерине понравилось, что название Пелла будет соответствовать величию задуманного проекта, но публично признавать эти параллели Императрица отказалась и даже однажды, сообщая по этому поводу своему парижскому корреспонденту барону Гримму, утверждала, что не она «дала Пелле имя Пеллы: Пелла называлась Пеллою до меня». При этом, не упуская случая, она лукаво добавила, что к тому же «по-фински Пелла означает пыль». Видимо, Императрица желала оставить потомкам право самим проникнуть в глубину этого символизма и дать оценку принятому решению, что само по себе могло быть весьма вероятно.

ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Прошло несколько лет и вот уже на страницах литературных изданий, посвященных описанию российской столицы, среди сведений, касающихся ее достопримечательностей, стали появляться сообщения об императорской Пелле.

В 1790 году надворный советник Федор Туманский закончил этнографическое описание Петербургской губернии. Тогда же на немецком языке увидело свет «Описание российского императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопримечательностей в окрестностях оного» академика Иоганна Георги. В русском переводе этот фундаментальный труд был опубликован в 1794 году.

В 1796 году в парижском издательстве вышел пятитомник, рассказывающий читателям о путешествии в 1790-1792 годах двух французов Форсиа де Пилеса и де Буажелена в Германию, Данию, Швецию, Россию и Польшу. В России путешественники провели около года и оставили подробное описание всего увиденного. При этом третий том их издания (12 глав) был целиком посвящен достопримечательностям Петербурга.

К вековому юбилею российской столицы было приурочено издание в 1805 году на немецком языке книги статского советника Генриха фон Реймерса «Санкт-Петербург в конце своего первого столетия».

Авторы всех этих произведений, как правило, не касаясь истории происхождения названия «Монаршей мызы», в основном уделяли внимание описанию необычайной привлекательности местоположения, возводимого императорского дворца и его оригинальному архитектурному решению.

Но вот, в 1830 году под названием «Описание села Царского, или Спутник обозревающим оное» увидел свет первый путеводитель по Царскому Селу, сочиненный профессором Ильей Федоровичем Яковкиным. В нем автор сообщал своим читателям, что наблюдая в «зрительную трубку» из окна четырехэтажной башни в Александровском парке окрестные виды села Царского, видит Пеллу, «где Екатерина II на значительном возвышении повелела построить дворец пред полукруглым амфитеатром, составленным излучиною Невы, и так назвать» эту местность «в память рождения первого Богодарованого Ей возлюбленного Внука, названного Александром: потому что Александр, сын Филиппов, бывший царь Македонский, прозванный от древних Великим, родился в Пелле».

Илья Фёдорович Яковкин (1764 —1836) заслуженный профессор и ректор Императорского Казанского университета

Яковкин И.Ф., Описание села Царского, или Спутник обозревающим оное с планом и краткими историческими объяснениями, составленное Ильей Яковкиным. СПб. 1830. С.141

Таким образом, Яковкин, полагая, что Богодарованый Императрице внук, наследник российского престола, получил свое имя в честь Александра Македонского, связал в этом оригинальном по форме издании название приобретенной в излучине Невы «Монаршей мызы» с родиной античного героя эгейской Пеллой. Версия понравилась широкому кругу читателей и, благодаря популярному изданию, стала доминирующей, пока в 1878 году не были впервые опубликованы письма (с 1774 по 1796 годы) императрицы Екатерины II барону Мельхиору Гримму на французском языке в «Сборнике Императорского Русского Исторического общества» и на русском языке в историко-литературном журнале «Русский архив».

НЕ МАКЕДОНСКИЙ, А НЕВСКИЙ

Письмо Екатерины II Гримму от 14.12.1777г. //Сборник Русский Архив. 1878, Кн.3, вып.9 С.38-39

Публикация этих писем позволила заинтересованным читателям узнать из первых уст, что Богодарованый Императрице внук, получил действительно свое имя в честь Александра, но не Македонского, а Невского, который по мнению Императрицы, «святой был человек с качествами героическими. Он отличался мужеством, настойчивостью и ловкостью, что возвышало его над современными ему, удельными, как и он, князьями. Татары уважали его, Новгородская вольница подчинялась ему, ценя его доблести. Он отлично колотил Шведов, и слава его была так велика, что его почтили саном великого князя».

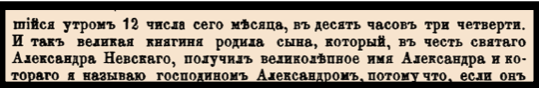

Так уж сложились доверительные отношения между Екатериной II и Гриммом, что своими наиболее яркими впечатлениями она привыкла делиться с бароном в эпистолярном жанре. Поэтому, когда Великая княгиня Мария Федоровна во вторник 12-го декабря 1777 года в Зимнем Дворце к великой радости Императрицы разрешилась от бремени сыном, то спустя уже пару дней, 14 декабря, Екатерина II делилась этим радостным событием с Гриммом, сообщая ему при этом, что «…Великая княгиня родила сына, который, в честь святого Александра Невского, получил великолепное имя Александра…Да Боже ты мой! Что ж такого особенного выйдет из этого мальчика? Хочу думать …что имя предмета имеет влияние на предмет, а наше имя знаменито». Крещение Великого князя Александра Павловича состоялось 20-го декабря в большой церкви Зимнего дворца.

ЦЕНА КРАСИВОЙ ЛЕГЕНДЫ

Тем не менее, ошибочные суждения Яковкина о переименовании «Монаршей мызы» у Невских порогов были с интересом встречены читающей публикой, которая признала литератора автором ставшей в последствие довольно популярной легенды. Эта же легенда спустя почти шесть десятилетий нашла свое место на страницах изданной Сувориным в 1889 году книги М.И. Пыляева «Забытое прошлое окрестностей Петербурга», что добавило ей еще большую популярность и позволило вплоть до настоящего времени регулярно появляться на страницах различных популярных печатных и интернет-изданий. При этом в некоторых случаях она даже стала сопровождаться дополнением, которое еще больше продолжало вводить читателей в заблуждение, утверждая, что якобы мыза Ивановская была приобретена Екатериной II для внука Александра.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, касающееся истории переименования «Монаршей мызы» в Пеллу, остается лишь констатировать необъяснимый феномен живучести версии, предложенной в свое время профессором Яковкиным. И это при том, что просвещенной публике уже на протяжении почти полутора столетий достоверно известно, что и первый Богодарованый внук получил свое имя в честь Александра Невского, и, по собственному признанию Императрицы, она всего лишь вернула местный топоним Пелла на свое законное место.

Решение-об-официальных-символах-№-121-от-25.10.2006. // Официальный сайт МО «Город Отрадное»

И все, как говорится, было бы ничего, если бы ошибочные суждения, связанные с переименованием «Монаршей мызы» в Пеллу, не перекочевывали со страниц популярных изданий на страницы официальных документов, как это, например, случилось с текстом обоснования символики герба Муниципального образования Отрадненского городского поселения.

Продолжение следует.

Юрий Егоров