Мы продолжаем публикацию серии статей под общим названием «История пеллинского проекта Императрицы Екатерины II», в которых читателя ожидают многочисленные подробности и частные истории, имевшие отношение к трагической судьбе проекта екатерининской эпохи, который, по единодушному мнению отечественных историков архитектуры, не уступал дворцам римских цезарей и, если бы он был реализован, то «вошел в историю зодчества как одно из крупнейших произведений русского классицизма».

ПОД ДЕРЖАВОЙ РОССИЙСКОЙ

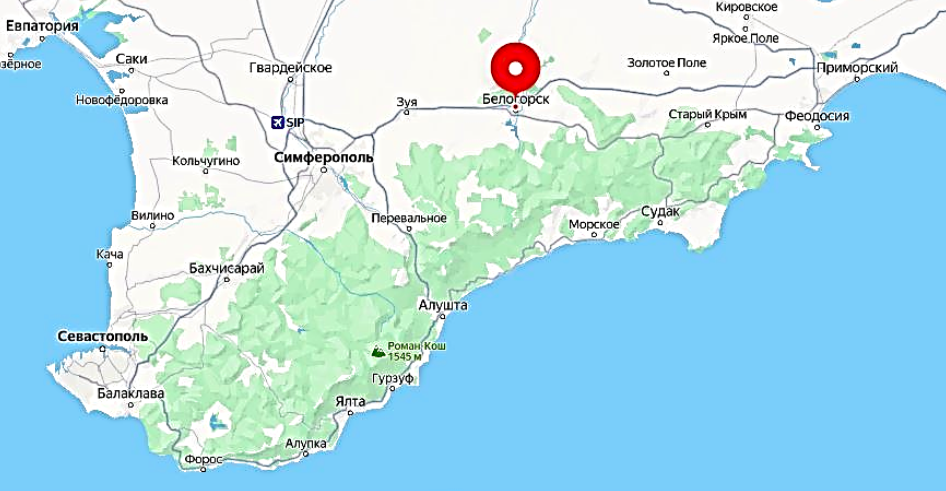

В первой половине 1783 года произошло событие, сыгравшие заметную роль в развитии южных окраин Европейской части России. 8 апреля 1783 года Императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Декрет был обнародован 28 июня 1783 года во время торжественной присяги знати, духовенства и представителей всех слоев крымского населения. Присягу принимал лично князь Потемкин на плоской вершине скалы Ак-Кая (Белая Скала), под нынешним Белогорском, известным так же как Карасу Базар. Таким образом, для России была решена многовековая стратегическая задача по ликвидации Крымского ханства. Спустя месяц, в августе того же года, восторженно подводя итог произошедшим переменам на юге Европейской России, Потемкин приглашает Екатерину II посетить «Таврический Херсон — источник нашего христианства» и «взойти на трофей, не обагренный кровью». В письме Императрице из лагеря у Карасу Базара 5 августа 1783 года он пишет: «Матушка Государыня… Не один тут блеск. Польза еще большая. Земли, на которые Александр и Помпей, так сказать, лишь поглядели, вы привязали к скипетру российскому… Род татарский — тиран России некогда, а в недавних временах стократный разоритель, коего силу подсек царь Иван Васильевич, Вы же истребили корень. Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх Порте Оттоманской. Взойди на трофей, не обагренный кровью, и прикажи историкам заготовить больше чернил и бумаги».

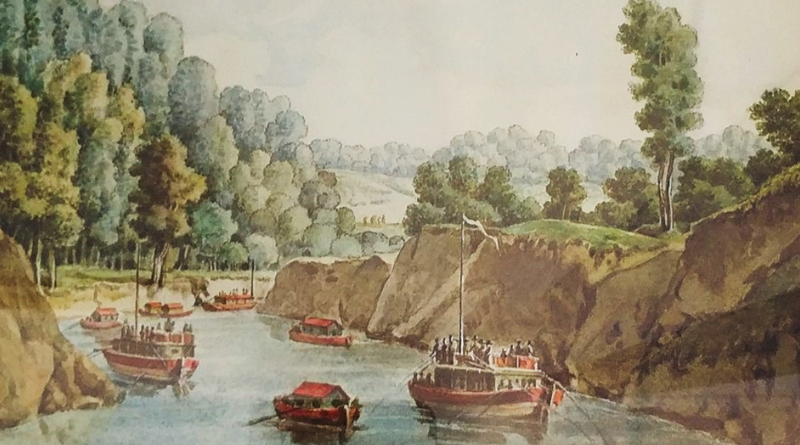

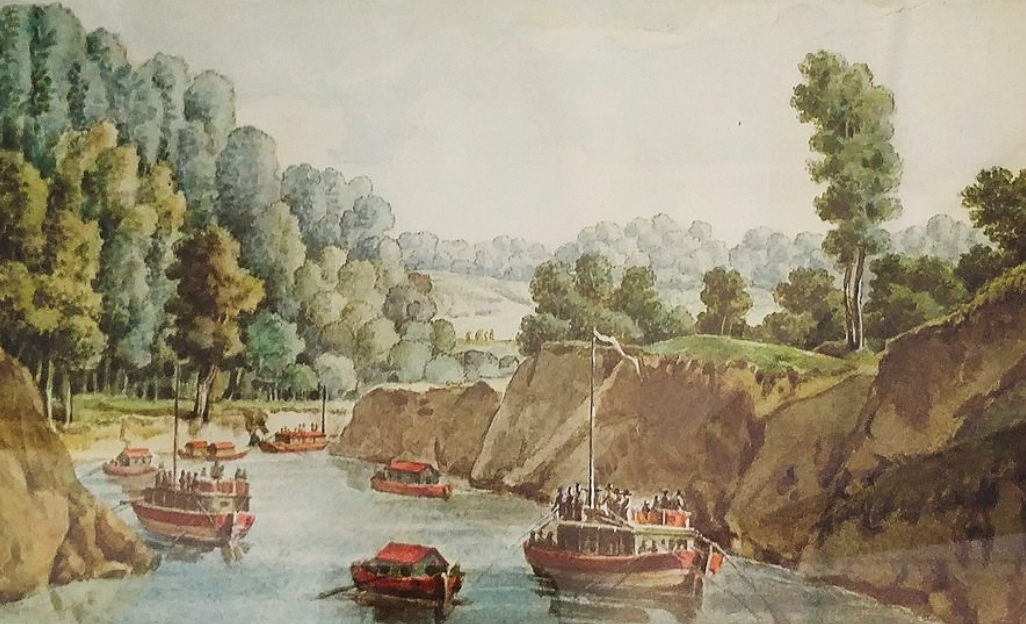

Русский военный лагерь вблизи Карасу Базара в Крыму.

Рисунок из путевого альбома 1783 г. Михаила Иванова в собрании Русского музея.

Императрица, жаждущая новых впечатлений, принимает приглашение, но гуляющая на юге России эпидемия чумы не позволяет назначить точные сроки путешествия. Тем не менее, 14 марта 1784 года вице-адмирал и генерал-интендант флота Петр Иванович Пущин отправляется в Смоленск для организации построения на реке Днепр 14 судов, предназначенных к путешествию Императрицы в Тавриду. Чума, пресекаясь местами, по-прежнему продолжает гулять по югу России. Тем не менее Императрица, не отказываясь от цели предполагаемого путешествия, в мае того же года дает наказ: «Пусть строят в Смоленске суда, а как ехать — всегда о том расположить можно». И вот, наконец, в конце сентября 1784 года, когда уже после известных событий, связанных со смертью Ланского, казалось, что чумная эпидемия на юге пошла на убыль, в Камер-Фурьерском журнале появилась запись: «Ея Императорское Величество, восприняв намерение в апреле месяце будущего 1785 года отправиться через Смоленск, оттуда водою до Екатеринославля, от сего же места сухим путем до Херсона, в область Таврическую и обратно через Полтаву, Чернигов, Новгород-Северской, Мстиславль и Смоленск, как то в приложенном при сем маршруте яснее изображено, Высочайше указать изволила: придворной конторе делать все потребные и от нее зависящие приготовления, вообще о том же Главной Дворцовой Канцелярии и Придворной Конюшенной Конторе…». В свою очередь, Потемкин уже 13 октября 1784 года отправил к правителю Екатеринославского наместничества бригадиру Синельникову ордер, в котором говорилось о необходимости приготовить на различных станциях известное число лошадей, о местностях, где во время путешествия должны быть приготовлены обеденные столы, о дворцах, которые должны были строиться по присланному рисунку, о квартирах в городах для свиты Императрицы и т. д.

Иван Максимович Синельников (1741-1788) г. генерал-майор, правитель Екатеринославского наместничества в 1784–1788 годах, сподвижник князя Григория Потёмкина. Гравюра из журнала "Исторический вестник", 1887 г. Автор неизвестен.

Когда же все необходимые работы по приготовлению поездки в область Таврическую приближались к завершению, в одном из своих писем барону Гримму Императрица сообщает: «Я отправлюсь в Херсон, только не этим летом; в мае я поеду в Боровичи обозреть каналы, по которым все доставляется в Петербург, и вернусь сюда водою».

Видимо, это решение было связано с не прекращавшейся на юге России эпидемией чумы. Не желая рисковать здоровьем, и в то же время не решаясь отказать себе в удовольствии совершить очередное путешествие, Императрица меняет маршрут и решает проинспектировать один из сложнейших участков Вышневолоцкой водной системы.

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ

Собственно говоря, сама эта водная система начиналась на Волге, у Рыбинска, далее шла по Тверце, пересекала каналами водораздел рек Балтийского и Волго-Каспийского склонов, а далее через реку Цну, озеро Мстино, реку Мсту, озеро Ильмень, реку Волхов и Ладожский канал выходила в Неву. Ее общая протяженность составляла около 1700 верст. Каналы, сооруженные в районе Вышнего Волочка — Тверецкой и Цнинский, обычно именовались Вышневолоцкими. Они же и дали название всей водной системе. Хотя фактически Вышневолоцким водным путем считали участок от Вышнего Волочка до входа в Ладожский канал в районе Новой Ладоги. Многочисленные шлюзы и плотины (бейшлоты) делали возможным прямое водное сообщение между Волгой и Невой, что позволяло беспрепятственно поставлять продовольствие, стройматериалы и другие различные товары из центральных районов России и Урала не только в Петербург, но и далее морским путем на экспорт. Как сообщала официальная статистика, в последней четверти столетия по Вышневолоцкой водной системе к столице проходило ежегодно 5000-5500 судов разных размеров и конструкций.

Николай Петрович Архаров (1784-1795)г. исполнял должности генерал-губернатора Тверского и Новгородского наместничеств и главного директора водяных коммуникаций& Миниатюра неизвестного художника

Построенная по инициативе Петра I, эта водная система ввиду сложной конструкции и постоянно существующей потребности в увеличении своей пропускной способности практически каждое десятилетие нуждалась в ремонте и усовершенствовании. Но время брало свое. Техническое состояние Вышневолоцкого гидроузла постепенно приходило в упадок. Участились случаи аварий, в том числе связанных с гибелью судов и грузов. Купцы стали жаловаться на его плохое состояние. Для исправления ситуации было образовано Главное управление водяных коммуникаций. Первый его директор генерал-поручик Я. Е. Сиверс, а затем сменивший его на этом посту генерал-поручик Н. П. Архаров, предлагали заменить деревянные шлюзы и бейшлоты на гранитные, создать дополнительные резервуары для подъема воды в Тверце и Мсте и благоустроить бечевник.

Но для проведения этих работ требовались значительные средства. Прежде чем их выделить из казны, Императрица решила «самолично» осмотреть состояние важнейших гидротехнических сооружений этой системы.

НАЧАЛО ВЫСОЧАЙШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествие началось 24 мая 1785 года. Субботним утром Императрица и сопровождающие ее лица в дорожных экипажах выехали из Царского Села. Делясь своими впечатлениями о том, как начиналось это путешествие, она сообщала в Париж своему корреспонденту Гримму: «По большой Московской дороге направились мы в Боровичи, где предполагалось пересесть на суда. Когда (29 мая) мы приехали в Вышний Волочок, вдруг приезжает к нам из Москвы граф Брюс и начинает уговаривать ехать дальше и навестить его в Москве… И вот мы вслед за ним едем до Твери в прекраснейшую погоду и краем, представляющим очень приятные на вид местоположения».

Таким образом, уступив просьбе московского губернатора графа Я. А. Брюса и пробыв несколько дней у него в гостях, 6 июня Императрица вместе с сопровождающей ее компанией вернулась в Вышний Волочек и утром следующего дня наблюдала Вышневолоцкие каналы, проход судов через Тверецкой и Цнинский шлюзы и сплав судов по озеру Мстино.

Портрет Я.А. Брюса кисти Помпео Батони 1782 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Самым опасным местом на Вышневолоцкой водной системе являлись Боровицкие пороги на реке Мсте. Они начинались с Опеченского посада, проходили мимо Боровичей и оканчивались у Потерпелицкой пристани. Всего здесь насчитывалось 35 порогов и 11 островов, не покрывавшихся водой.

Утром 8 июня Императрица у первого и наиболее опасного Боровицкого порога «Выпь» изволила наблюдать проход через пороги барок с разным грузом. С первого проходящего судна Екатерину II приветствовали князь Потемкин, граф Сегюр и генерал-поручик Архаров. Это было для нее большой неожиданностью. Во время прохода порогами барка дала течь, но распорядительностью Архарова и усилиями судовых рабочих течь была ликвидирована и опасность миновала. По воспоминаниям французского посланника графа Сегюра, Императрице понравилась эта выходка, хотя она и пожурила их за излишний риск.

Затем, после непродолжительного пребывания в Боровичах, где в доме петербургского купца Гуттуева Екатерину II ждал обеденный стол, она отправилась на Потерпелицкую пристань, откуда 8 июня началась водная часть ее путешествия.

ВОДНАЯ ЧАСТЬ ПУТИ

Для этого заранее была собрана флотилия, состоящая более чем из трех десятков больших и малых судов с меблированными каютами. Императрице предназначалось крытое судно (барка), над которым развевался штандарт и сигнальные флажки, при помощи которых остальным участникам процессии подавались команды на движение и остановки. Для плаванья была отобрана команда, состоящая из 639 гребцов и 74 лоцманов, одетых по случаю «в новые зеленые кафтаны с серебряными галунами, с красными кушаками и в шляпах с красными лентами».

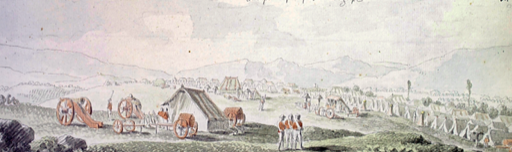

Императорская флотилия на реке Мсте.

Акварель из путевого альбома 1785 г. Михаила Иванова в собрании Русского музея.

Французский посланник Сегюр в своих записках о пребывании в России, в частности отмечал, что «мы все пересели в красивые галеры, особенно великолепной была галера, предназначенная для Императрицы. В той, где поместили австрийского посла графа Кобенцеля, английского посланника Фицъ-Гербета и меня, были три изящно убранных комнаты и хор музыкантов, будивших и усыплявших нас сладкой музыкой».

Весь путь до Новой Ладоги занял 8 дней. Во время плавания все общество, состоявшее при Императрице, собиралось на ее барке, где проводило время за литературными упражнениями, веселыми беседами и игрой в карты. Помимо прочих, в путешествии Императрицу сопровождал придворный художник князя Потемкина Михаил Иванов. Сохранилось насколько его акварелей, сделанных в это время.

Портрет придворного художника князя Потемкина Михаила Матвеевич Иванова. 1818.

Кисти Я.А. Васильева с фотографии А.М. Лушева. 1870.

Путешествие по Вышневолоцкой водной системе доставило Императрице большое удовольствие и закончилось в Новой Ладоге. Там же она щедро пожаловала награды всем, кто обеспечил ей это приятное и благополучное путешествие — от гребцов и лоцманов до высших сановников. Но главным итогом этого путешествия все-таки считается Именной указ.

ИМЕННОЙ УКАЗ НА УЛУЧШЕНИЕ

В Именном указе от 17 июня 1785 года Императрица предложила директору водяных коммуникаций генерал-поручику Н.П. Архарову принять необходимые меры по улучшению Вышневолоцкой водной системы, в частности, перестроить деревянные бейшлоты и шлюзы в гранитные и улучшить бичевник по рекам Тверце, Мсте и Волхову, а также «представить изъяснение всех таковых работ со сметами… дабы для всего того могли назначить и большую сумму». В марте 1786 года Указом на имя Архарова было отпущено 285 311 руб. 17 коп. на постройку каменной Заводской плотины, Мстинского шлюза, Уверского и Березайского бейшлотов и бечевника по рекам Мсте и Волхову. Работы по Указу начались практически немедленно и продолжались в течение 10 лет.

ИМПЕРАТОРСКИЙ КАРАВАН

В четверг 19 июня, совершив плаванье по Ладожскому каналу, как сообщает Камер-Фурьерский церемониальный журнал, «В исходе 7-го часа утра выпущены были суда, чрез Шлюшинские (народное название Шлиссельбурга) ворота, на Неву реку, по которой Ея Императорское Величество, со всею высочайшею свитою и изволила потом шествовать…».

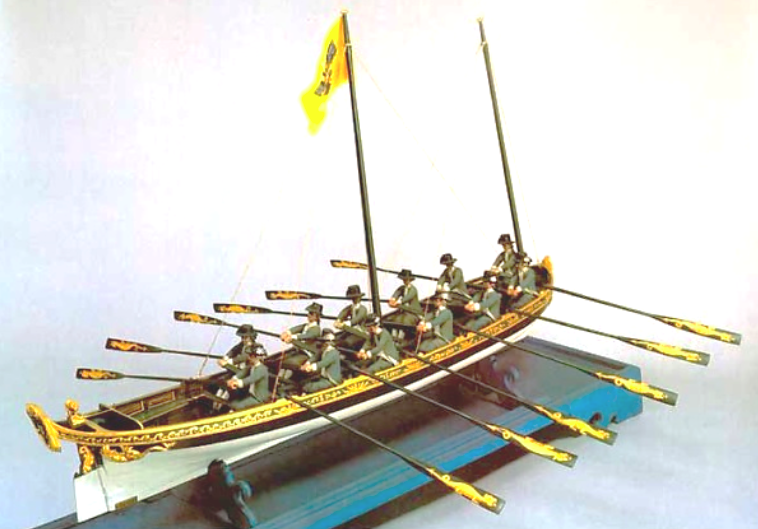

Барка, на которой Екатерина II в 1785 г. путешествовала по Вышневолоцкой водной системе

В кильватерную колонну, строго держа строй, вниз по Неве вытянулся императорский караван, состоящий из 17 единиц больших и средних размеров речных судов. Его сопровождала целая флотилия лодок. Возглавляло этот караван небольшое передовое, с одной каютою судно, в котором находился исправник и при нем четверо губернских курьеров. Следом за ним шло судно, служившее кухней для приготовления обеденного кушанья. Далее в колонне шли суда, на которых находились: директор водяной коммуникации с состоящими в его ведении чинами, уездный предводитель с дворянами, Санкт-Петербургский губернатор генерал-майор Петр Петрович Котовницын с советниками правления и с дворянством, гофмаршал князь Федор Сергеевич Барятинский, сенатор граф Александр Сергеевич Строганов, генерал-майор Василий Иванович Левашев. На седьмом большом судне находились дежурный генерал-адъютант граф Ангальт и тайные советники: Степан Федорович Стрекалов и граф Александр Андреевич Безбородко, со своими канцеляриями. На этом судне было назначено в пути накрывать обеденный и вечерний стол для Ея Императорского Величества и находящихся в ее свите, а также прочих знатных особ. Обычно стол накрывался где-то на 20 куверт. При этом же судне следовала и собственная Ея Императорского Величества двенадцативесельная шлюпка. Императорские апартаменты располагались на восьмом судне, которое находилось в середине каравана. На нем, «по соизволению Ея Императорского Величества, помещены были: госпожа камер-фрейлина Анна Степановна Протасова и господин флигель-адъютант Александр Петрович Ермолов. Сверх оных, на том же судне находились: камер-юнгфера госпожа Перекусихина, две камер-мендхены и два камердинера».

Модель собственной Ея Императорского Величества 12-весельной шлюпки с гребцами.

Шлюпка сопровождала Императрицу во время ее путешествия в 1785 году по Вышневолоцкому водному пути. На мачте виден Императорский штандарт. Альбом Русские императорские яхты. «ЭГО», СПб, 1997.

Следом, на трех судах находились: генерал-фельдмаршал князь Григорий Александрович Потемкин и обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин, «господа чужестранные министры: австрийский посол граф Кобенцль и посланники французский граф де Сегюр и английский Фицъ-Герберт», генерал- аншеф граф Иван Григорьевич Чернышев и обер-камергер Иван Иванович Шувалов.

Далее шли суда, на которых размещались лейб и гоф-хирурги, аптекарь с аптекою, придворные различных должностей. На отдельных судах находились столовые припасы и «кухня для приготовления вечернего кушанья». Замыкало этот караван небольшое судно с одною каютою, на котором находился смотритель водной коммуникации и пять больших лодок, одна из них с запасными гребцами, четыре других для перевоза служителей на суда и «вечерней кухни кушанья». Сверх того, у каждого судна для разных посылок и других надобностей имелось по две легкие лодки.

Командовал этим императорским караваном речных судов адмирал Петр Иванович Пущин. Для присмотра за рабочими людьми и соблюдения надлежащего порядка на каждом их судов у него находились по два смотрителя, состоящих в штаб обер-офицерских чинах.

Около 10-ти часов утра императорский караван достиг Невских порогов и, соблюдая меры предосторожности, продолжил движение вниз по Неве. Императрица в очередной раз имела удовольствие наблюдать свое недавно приобретенное пеллинское имение и его ближайшие окрестности, делясь с присутствующими своими впечатлениями и планами будущей стройки, которая в скором времени должна была начаться на этих берегах.

ГРАНДИОЗНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Несмотря на то, что караваны торговых судов на Неве были обычным явлением, тем не менее, все происходившее перед глазами наблюдающих с берега жителей окрестных деревень представлялось грандиозным зрелищем. По этому поводу Камер-Фурьерский журнал сообщал, что «в проезде Ея Императорского Величества Невою у имеющихся на берегу церквей был колокольный звон, при выходе на берег из тех церквей священников с животворящим крестом, а во время Высочайшего шествия мимо мызы господина генерал-прокурора князя Александра Алексеевича Вяземского, состоящей на берегу Невы реки, играла музыка на трубах…. По полудни, в час, против Невских кирпичных заводов, по поднятому на судне Ея императорского величества флагу все суда стали к берегу и Ея императорское величество, прибыв на судно для обеденного кушанья, изволила оное иметь с находящимися в свите и прочими знатными особами на 21-м куверте. После стола, по полудни, в четверть 3-го часа, отойдя суда от берега, продолжали путь до Санкт-Петербурга, куда Ея Императорское Величество, при вожделенном здравии, и изволила прибыть по полудни около 5-ти часов к старому Летнему деревянному дворцу, где при стечении многочисленного разного звания обоего пола народа на Императорском своем судне благоволила пристать к пристани, что на берегу реки Невы. Затем изволила с походного судна сойти на Императорскую шлюпку, пригласив на оную госпожу Камер-фрейлину и других некоторых знатнейших особ и чужеземных министров. Потом изволила шествовать на середине Невы и поравнявшись против Санкт-Петербургской крепости, Всевысочайше указать соизволила на Императорской Своей шлюпке поднять Штандарт, посему в самое то время с помянутой той крепости была произведена пушечная пальба. Вслед за тем, возвратившись по Неве, шествовать изволила Фонтанкою, а из оной по Мойке благоволила пристать к пристани, что у самого Летнего дворца, откуда, выйдя из шлюпки, прошествовала во дворец».

Гребец катера времени Императрицы Екатерины II в форменной одежде 1780–1790 годов. Альбом. Русские императорские яхты. «ЭГО», СПб, 1997.

На этом (19 июня) закончилось путешествие, длившееся 27 дней, и стоившее 231 493 руб. 18,5 коп, отпущенных из комнатных сумм Императрицы (т.е. ее личных денег). Но жажда новых впечатлений не покидала Императрицу. Побывав в скором времени в Петергофе, Ораниенбауме, Осиновой Роще, Сестербеке (Сестрорецк) у подполковника Эйлера и в гостях у братьев Нарышкиных соответственно в «Красной мызе» и мызе «Левендаль», что на петергофской дороге, она уже в начале июля из Царского Села сообщала в письме своему корреспонденту Гримму, что «в четверг я отправлюсь в Пеллу…» по случаю торжественной церемонии закладки Императорского дворца, намеченной на воскресный день 20 июля.

Продолжение следует

Юрий Егоров