Мы продолжаем публикацию серии статей под общим названием «История пеллинского проекта Императрицы Екатерины II», в которых читателя ожидают многочисленные подробности и частные истории, имевшие отношение к трагической судьбе проекта екатерининской эпохи, который, по единодушному мнению отечественных историков архитектуры, не уступал дворцам римских цезарей и, если бы он был реализован, то «вошел в историю зодчества как одно из крупнейших произведений русского классицизма».

УКАЗЫ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

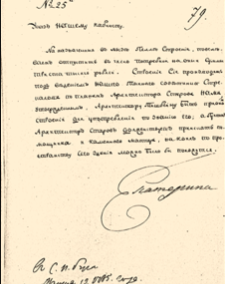

В начале марта Императрица, рассмотрев предложенные архитекторами Кваренги и Старовым эскизные проекты будущего дворца, специальным Указом объявила о своем решении — «назначенные в мызе Пелле Строения производить по планам Архитектора Старова, Нами утвержденным». При этом Указ Кабинету Ея Императорского Величества от 13 марта 1785 года гласил: «На назначенные в мызе Пелле Строения Повелеваем отпустить в число потребной на оные суммы триста тысяч рублей. Строение сие производить под ведением Нашего Тайного советника Стрекалова по планам архитектора Старова, Нами утвержденным. Архитектору Тишбейну быть при оном строении для употребления по знанию его; а притом архитектор Старов долженствует приискать помощника и каменного мастера, на коих по пространству сего здания можно было бы положиться».

Спустя несколько дней уже другим специальным Указом Кабинету Ея Императорского Величества от 18 марта 1785 года «за наличный труд по надзиранию при Строении в мызе Пелла архитектору Старову, покуда при том находиться он будет, было объявлено о производстве жалования, из отпускаемой на то строение суммы, по 1500 рублей на год».

Не трудно заметить, что в Указе от 13 марта, кроме фамилий архитектора Старова и тайного советника Стрекалова, фигурирует еще одна — архитектора Тишбейна. Если участие первых двух лиц в реализации задуманного проекта вполне понятно и объяснимо их должностными обязанностями, то роль Тишбейна в этом проекте требует дополнительных пояснений, поскольку, согласно желанию самой Императрицы, его участие должно быть «употреблено не иначе как «по знанию его». В связи с этим напрашивается вопрос: чем же так при строении дворца могли быть полезны именно его знания?

Вид Большого театра в Петербурге кисти И-Г Майера. Между 1796 и 1803 годами он исполнил живописную серию видов Санкт-Петербурга, посвященную столетию города. Девять произведений этой серии хранятся в Государственном Русском музее, в том числе и эта картина. Виртуальный Русский музей Экспонирование Михайловский замок, Зал 237. Кавалерская Марии Федоровны Пост. в 1931 г. из Детскосельского Александровского дворца-музея

НЕМЕЦКИЙ ХУДОЖНИК И ДЕКОРАТОР

Людвик-Филипп Тишбейн, немец по происхождению родился 15 августа 1744 года. Начальное художественное образование он получил в Гамбурге под руководством своего дяди, декоратора Иоганна-Валентина Тишбейна. Затем стажировался в Италии и уже в 1773 году Тишбейн, как опытный театральный художник и декоратор, был приглашен в Петербург для оформления декораций в императорском театре Зимнего дворца. Его работа произвела на Императрицу настолько приятное впечатление, что Тишбейну было доверено оформление фасадов и внутренних интерьеров «вольного публичного театра». Здание театра строилось по проекту архитектора Антонио Ринальди в Коломне на Брумбергской площади, между недавно построенным Никольским морским собором и деревянным Поцелуевым мостом через речку Мойку. В настоящее время на этом месте находится здание Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Екатерина II регулярно интересовалась ходом строительства театра и неоднократно достаточно подробно обсуждала с Тишбейном особенности устройства и оформления его внутренних интерьеров. В 1783 году строительство театра было завершено и уже 24 сентября оперой итальянского композитора Джованни Паизиелло «На луне» открылся первый театральный сезон. Само же театральное здание вскоре получило название Большого каменного театра. Оно действительно было не только заметно крупнее соседних построек, но и, по признанию современников, являлось одним из крупнейших в Европе. Длина здания составляла 85 метров, ширина — 45, высота — 19 метров. Зрительный зал, имевший форму эллипса, вмещал до 3000 человек. В партере находились три ряда кресел и 12 рядов скамеек, кроме того, были еще бельэтаж и три яруса лож. В центре амфитеатра на уровне бельэтажа располагалась императорская ложа. Опыт участия в оформлении интерьеров Большого театра для Тишбейна оказался очень удачным, и вот теперь Указом Императрицы ему предстояло согласно своим знаниям и опыту принять участие в оформлении фасадов и внутренних интерьеров «назначенных в мызе Пелла Строений».

ПОМОЩНИК СТАРОВА

Согласно уже упомянутому Указу от 13 марта 1785 года Старов должен был самостоятельно приискать себе помощников, как по архитектурной, так и по строительной части. Что касается архитектурной части, то выбор был сделан в пользу архитектора Ситникова.

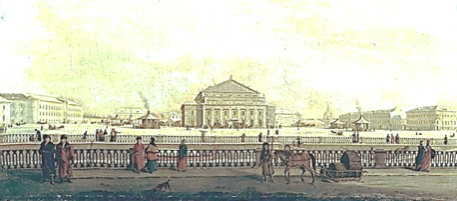

Вид Императорского Воспитательского дома со стороны Москвы реки (архитектор К.Бланк), проект и план которого был утвержден 1 сентября 1763 года Императрицей Екатериной II

Иван Матвеевич Ситников, по мнению историков архитектуры, принадлежал к числу тех архитекторов второй половины 18 века, которые были обязаны своей известностью лишь благодаря участию в реализации чужих проектов. Несмотря на свои таланты и мастерство, они, в силу разных причин, оставались в тени своих знаменитых коллег.

О Ситникове известно немногое. С 16 лет он служил в конторе строений Царского Села, где получил хорошую архитектурную подготовку под началом придворного царскосельского архитектора Василия Ивановича Неелова. Энциклопедия Царского Села сообщает, что Ситников некоторое время даже замещал своего патрона при достройке в 1771 году Нижних конюшен, когда Неелов был направлен в Англию «для примечания там на англицкой манер садов и архитектурных наук». Тогда по проекту Василия Неелова строился новый конюшенный корпус «на 80 стойл с кузницей и магазейнами», придавший главному зданию конюшен замкнутый вид.

В 1773 году Ситников был командирован в Москву. Там в течение семи лет он руководил строительством центрального здания Императорского Воспитательного дома для детей сирот и подкидышей, взятых на государственное попечение. Это здание являлось центральной частью архитектурного ансамбля, который, как считают, возводился по проекту известного московского архитектора Карла Ивановича Бланка. Вдоль нынешней Москворецкой набережной должны были построить три корпуса-каре с большими внутренними дворами: центральным, западным (для размещения мальчиков) и восточным (для размещения девочек). Однако, в 1781 году, ввиду возникших проблем с финансированием строительства, работы фактически были приостановлены и Ситников получил предписание отправиться в Херсон, где на территории недавно заложенной местной крепости предстояло строительство Екатерининского собора.

ДВА ХРАМА

В Херсон Ситников прибыл в начале мая 1781 года и уже 30 августа в день тезоименитства Великого князя Александра Павловича — четырехлетнего внука Екатерины II, Главный директор работ в Херсоне генерал-поручик Иван Абрамович Ганнибал именем Императрицы произвел торжественное положение первого камня в основание каменного собора в честь Святой Великомученицы Екатерины Александрийской. Тогда же непосредственное руководство строительством собора было поручено архитектору Ситникову. Однако сами работы по возведению храма начались лишь спустя год, в сентябре 1782 года. За это время в проект собора, автором которого до настоящего времени считается протеже Потемкина архитектор Иван Старов, были внесены изменения: увеличена длина алтарной части здания и снаружи по его бокам пристроены помещения для ризницы и дьякона.

План Херсонской крепости

Пока же, пользуясь паузой, возникшей в строительстве собора, Ситников по заказу Ганнибала спроектировал и построил в его имении Ивановка каменную церковь Рождества Иоанна Предтечи. Имение находилось в урочище Белозерка, что в 15 верстах от Херсона на пути к берегу Днепровского лимана. К сожалению, до настоящего времени церковь не сохранилась. Простояв без малого почти сто лет, она была разобрана за ветхостью. Причиной тому оказалось подтопление ее фундаментов водами близлежащего озера.

МАСТЕР РЕАЛИЗАЦИИ

В конце 1782 года наконец наступила пора возведения Екатерининского собора, но, не успев начаться, строительные работы вновь были остановлены. В первой половине 1783 года в Херсоне разразилась эпидемия чумы. Жители в панике покидали город, бросая дома и вещи, войска и строители были выведены в степь. Ни о каких работах в крепости не могло быть и речи. По некоторым сведениям, к маю следующего 1784 года, когда эпидемия стала затихать, от «мора в Херсоне погибло более 10 тысяч человек разного звания». Как только стало возможным, работы по строительству собора были возобновлены. Ситников же, понимая важность порученного ему дела, проявлял максимум старания, чтобы ускорить процесс выполнения текущих работ и наверстать упущенное время. Результат не заставил себя долго ждать. Уже 17 мая 1785 года, находившийся тогда в должности Главного директора работ в Херсоне, инженер-полковник Николай Иванович Корсаков рапортовал, что церковь внутри оштукатуривается, а «пол, клиросы, престол, жертвенник и позолотка приходит к концу».

Старания Ситникова не остались незамеченными. Не дожидаясь завершения отделочных работ в Екатерининском соборе, он был отозван в Петербург, произведен в чин надворного советника и назначен с окладом 1000 рублей в год помощником архитектора Старова при строительстве в мызе Пелла императорского дворца.

КАМЕННЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

Что касается каменных дел мастеров, то были заключены двухгодичные контракты с мастерами Игнацио Пинкетти и Людвигом Брылем, и каждому из них назначено жалованье по 700 рублей в год. О самих мастерах мало что известно. Разве что в виде коротких сообщений время сохранило историческую память о каменных дел мастере итальянце Игнацио Пинкетти. Известно, что в 70-х годах он участвовал в реализации двух царскосельских проектов своего соотечественника архитектора Антонио Ринальди.

Триумфальные ворота в Гатчине

В 1773 – 1778 годах по проекту Ринальди на южной границе Екатерининского парка при выезде в Гатчину вместо временной деревянной триумфальной арки под руководством архитектора Ильи Неелова были возведены каменные Орловские или, как иногда их называют, Гатчинские ворота. Триумфальные ворота стали прижизненным памятником графу Григорию Григорьевичу Орлову в знак благодарности за принятые им меры для прекращения эпидемии чумы, охватившей Москву в 1771 году. Они представляют собой сложенную из кирпича и облицованную мрамором разных цветов однопролетную монументальную арку в форме квадрата высотой около 15 метров.

Многочисленные источники сообщают, что все мраморные работы выполнялись в мастерских Конторы строения Исаакиевской церкви под надзором «каменного мастера» И. Пинкетти.

Тогда же, совместно с архитектором Александром Виста, он участвовал в строительных работах по возведению в центре Большого пруда, пейзажной части Екатерининского парка, Чесменской ростральной колонны. Этот памятник, символизирующий победы русского флота над турецким в Чесменском, Хиосском сражениях и взятии Митилены, представляет собой установленную на гранитный пьедестал дорическую по форме мраморную колонну с рострами, барельефами и венчающим колонну бронзовым орлом. Общая высота этого памятника составляет более 25 метров.

Чесменская ростральная колонна

В апреле 1776 года в Петербурге, на территории Александро-Невской Лавры, началось грандиозное, растянувшееся без малого на 14 лет, строительство Троицкого собора с двумя присоединенными флигелями. Проект собора был разработан архитектором Иваном Старовым и утвержден самой Императрицей. В апреле 1781 года, когда настал черед выполнения каменных купольных работ, Старов обратился в Контору строения монастыря с просьбой принять на работу в помощь архитекторскому помощнику Мелентьеву каменного мастера ввиду того, что «впредь происходить будут дела гораздо важнее, как-то: купольные перемычки, большой средний свод и самый купол, для которых строение по надобности требуется особливое смотрение».

Для выполнения этого смотрения с окладом 250 рублей в год к работе был допущен каменных дел мастер Игнацио Пинкетти. В марте следующего года Пинкетти уже было дополнительно поручено приступить к отделке мрамора для иконостаса. Но проект иконостаса несколько раз пересматривался, происходили полные и частичные изменения его плана и фасада. К тому же в процессе работы одни материалы заменялись другими. В результате сооружение иконостаса затянулось. Только в январе 1785 года проект иконостаса наконец-то был утвержден Императрицей. В то же самое время, принимая во внимание, что каменные работы по сооружению большого купола находились уже в завершающей фазе, Старов посчитал возможным сделать Пинкетти предложение дополнительно принять участие в реализации еще одного своего проекта, в мызе Пелле. На что получив согласие, заключил с итальянским каменных дел мастером двухгодичный контракт.

ДЕРЕВЯННАЯ МОДЕЛЬ ДВОРЦА

Архивные источники сообщают, что архитектор Старов нередко в строительной практике для лучшего выполнения работ подрядчиками, кроме обычных чертежей и шаблонов, прибегал к изготовлению деревянных моделей зданий, возводимых по его проектам. Например, при строительстве уже упоминавшегося Троицкого собора в Александро-Невской Лавре модель собора по договору за 1000 рублей изготовил «города Копенгагена вольный столярного дела мастер» Симон Серенсен. Эта модель сохранилась и в настоящее время она находится в собрании музея Академии Художеств. Поэтому, принимая во внимание особые требования, предъявленные к качеству исполнения предстоящих в Пелле работ, Старов заказывает изготовление деревянной модели Пеллинского дворца.

Троицкий собор в Александро-Невской Лавре

О том, что эта модель существовала, сообщал в своих дневниковых записях путешествующий по России, один из будущих героев латиноамериканского национально-освободительного движения, Франсиско де Миранда. В августе 1787 года по пути в Шлиссельбург с разрешения Императрицы он получил возможность осмотреть и Пеллу. Делясь своими впечатлениями, он вспоминал, что в одной из комнат старого деревянного дома прежнего его владельца «видел макет, дающий ясное представление о будущем сооружении. Двадцать пять строений, соединенных удобными крытыми галереями, составляют этот, как мне кажется, огромнейший в мире дворец, по размерам близкий к античным термам. Большой зал, занимающий все первое здание, наверное, самый грандиозный из всех известных, во всяком случае, зал в термах Диоклетиана, служивший храмом, и римский Пантеон много меньше. Его пропорции, как и дворца в целом, прекрасны, а весь ансамбль на расстоянии выглядит великолепно». Судьба этого макета неизвестна. Скорее всего, его постигла участь самого Пеллинского дворца.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сразу после приобретения в казну Пеллинской мызы, для смотрения за порядком и охраной имущества в Пеллу был назначен надворный советник Ельцин Прокофий Яковлевич с военной командой из пяти человек. Правда, находился он в Пелле недолго. В конце июля, получив очередное повышение по службе, Ельцин сдал свои пеллинские дела майору Антюшину и отбыл к новому месту службы. Антюшин Дмитрий Савич, в свою очередь, был определен на должность смотрителя при мызе Пелла, которая предусматривала не только присмотр за строительством императорского дворца, но и управление имением вместе со всеми приписанными к нему деревнями. Для этого Антюшину были обещаны отпускаться особые суммы денег, не имеющие отношения к строительству дворца, а самому было назначено жалованье в размере 1000 рублей в год. Одновременно, по просьбе Антюшина, для ведения письменных дел в помощь был определен провинциальный секретарь Колучаев.

Всю весну и первую половину лета 1785 года в Пелле велись подготовительные работы для начала строительства дворца. В Конторе от строений Ея Императорского Величества домов и садов с торгов нанимались подрядчики для выполнения земляных и строительных работ, заключались контракты на поставку сердобольского и тосненского цокольного камня, извести, кирпича, полосового и кровельного железа, деревянного бруса, досок и прочих, необходимых для строительства, материалов. Одновременно, как сообщают архивные источники, по запросу тайного советника Стрекалова согласно спискам, подготовленным Иваном Харитоновым, из конторских магазинов «к строению дворца в мызе Пелла» отпускался необходимый инструмент и наличные материалы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОЙКИ

Особое место в перечне строительных материалов занимал кирпич. Что само по себе объяснялось даже не столько особым требованьем к его качеству, сколько к его количеству. Как впоследствии оказалось, только за четыре года, пока шло строительство дворца, понадобилось на возведение двух галерей и девяти из двадцати пяти дворцовых зданий свыше 25 миллионов штук разного кирпича.

При этом принималась во внимание ситуация царившего в столице строительного бума, которая провоцировала повышенный спрос, в том числе и на кирпич. Видимо, не вполне рассчитывая на возможности близлежащих тосненских и прочих казенных и частных кирпичных заводов по бесперебойной поставке к строительству дворца кирпича, было решено в том же 1785 году присоединить к мызе Пелле кирпичные заводы Преображенского полка.

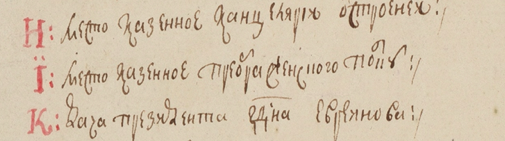

Один из них находился на левом берегу Невы в одной версте вверх по реке от устья речки Святка. На плане части реки Невы, выполненном в 1758 году, это место обозначено литерой «I», как место казенное Преображенского полка. На карте СПб губернии, составленной Я.Ф. Шмитом в 1770 году, он обозначен знаком «Кирпичный завод». На момент присоединения завода к Пелле, согласно архивным источникам, «при нем было два дома, баня, сараи, дрова и печи для обжига кирпича, которого в наличие оказалось 289 740 штук, а раньше было вывезено в Пеллу 211 990 штук, да в печах в обжиге 150 000 штук и сырцу 196 000 штук».

Другой кирпичный завод было решено устроить на левом берегу реки Тосна в шести верстах от ее устья у деревни Перевоз. Для чего в 1785 году «из дачи села Никольского числом 506 десятин 1800 сажень по высочайшему повелению было отделено Преображенскому полку под кирпичные заводы 230 десятин 1218 сажень, а остальные 276 десятин 582 сажень были отданы Казенною палатою крестьянам деревни Перевоз».

Тогда же, пользуясь своим положением, не упустил случая получить солидную выгоду от грядущего строительства Пеллинского дворца и Светлейший князь Г. А. Потемкин. Он заранее позаботился, чтобы Именным императорским указом было велено тайному советнику Стрекалову необходимые «для строений в Мызе Пелле» стекла для окон и зеркала «заказать на фабрике нашего генерал-фельдмаршала Светлейшего князя Потемкина», а траты денег за них производить из сумм, «отпускаемых на означенные строения».

Тем временем, пока в Пелле полным ходом шла подготовка к началу грандиозной стройки, Императрица готовилась к очередному путешествию, но не в Херсон, как предполагалось ранее. В конце апреля она сообщала своему корреспонденту Гримму в Париж: «Я поеду в Херсон, но не нынешним летом; в мае месяце я съезжу в Боровичи, чтобы посмотреть каналы, по которым идет подвоз всего к Петербургу, и вернусь сюда водою.

Продолжение следует

Юрий Егоров