Мы продолжаем публикацию серии статей под общим названием «История пеллинского проекта Императрицы Екатерины II», в которых читателя ожидают многочисленные подробности и частные истории, имевшие отношение к трагической судьбе проекта екатерининской эпохи, который, по единодушному мнению отечественных историков архитектуры, не уступал дворцам римских цезарей и, если бы он был реализован, то «вошел в историю зодчества как одно из крупнейших произведений русского классицизма».

УСПЕХ ЮНОГО ЗОДЧЕГО

Золотой медалист первого выпуска Петербургской Академии Художеств по архитектурному классу Иван Егорович Старов после шестилетнего пребывания за границей летом 1768 года возвращается в Петербург и сразу же приступает к строительной практике.

Портрет Старова Ивана Егоровича работы Камеженкова Е. Д.

около 1794-1800г. Русский музей

Благодаря таланту и знаниям, приобретенным при изучении «славнейших древностей» во Франции и Италии, успехи молодого зодчего не заставляют себя долго ждать. Уже за первую свою самостоятельную работу — проект Сухопутного шляхетского кадетского корпуса в 1769 году он получает звание академика, а вскоре и должность адъюнкт-профессора в Академии художеств.

На волне первого успеха буквально один за другим к нему начинают поступать частные заказы. Так, по заказу Императрицы, в 1771 г. он проектирует дворцы для графа А.Г. Бобринского в Богородицке и селе Бобрики Тульской губернии. Для Демидовых Старов проектирует и строит три оригинальных ансамбля невдалеке от Петербурга — дачу на Петергофской дороге (1769-1770) и усадьбы в Тайцах (1774-1778) и Сиворицах (1775-1777). Для князя С.В. Гагарина он строит дворцовый дом в подмосковной усадьбе Никольское (1773).

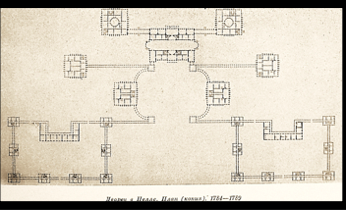

Копия плана дворца в Пелле хранится среди чертежей Кваренги

в Государственном музее истории Санкт-Петербурга

В 1772 году Старов занимает открывшуюся вакансию в «Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы». Там, под его руководством, группа архитекторов в течение нескольких лет занимается разработкой проектов застройки провинциальных и столичных городов.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР

С середины 1770-х годов Старов начинает систематически выполнять строительные заказы Светлейшего князя Г.А. Потемкина. Так в 1776 г. он перестраивает для князя Аничков дворец, а затем в 1778 г. разрабатывает проекты увеселительного дома в Озерках и дворца в Осиновой Роще. В 1783 году для князя на участке Конной гвардии в Петербурге по проекту Старова начинают строить дворец, получивший впоследствии название Таврический, а на правом берегу Невы в Островках загородную дачу.

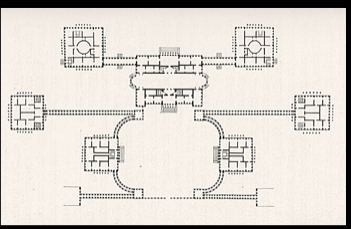

План дворцового ансамбля в Пелле.

Из собрания чертежей Кваренги в Академии Каррара в Бергамо (Италия)

Одновременно с этими работами Старов руководит строительством в Петербурге Троицкого собора Александро-Невской Лавры, Князь-Владимирского собора, церкви Пророка Ильи на Пороховых и Воскресения Словущего на Волковом кладбище, в Херсоне Свято-Екатерининского собора и Софийского собора в Царском Селе.

В 1784 году в биографии Старова происходит знаменательное событие, он назначается главным архитектором «Конторы строения Ея Императорского величества домов и садов». Именно в этот момент Императрица поручает ему разработку на конкурсных условиях проекта загородного дворца, строительство которого предполагалось в недавно приобретенной мызе на левом берегу Невы в районе ее порогов. Это должен был быть не просто очередной загородный императорский дворец, как тогда говорили «увеселительный дом».

ПРИЗРАЧНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПЕЛЛЫ

Императрица изъявила желание, чтобы это был величественный дворцовый ансамбль, который в новых архитектурных формах прославил бы ее век и одновременно отразил бы блеск и мощь Российского государства. И главный архитектор «Конторы строения Ея Императорского величества домов и садов» как нельзя лучше справился с поставленной задачей.

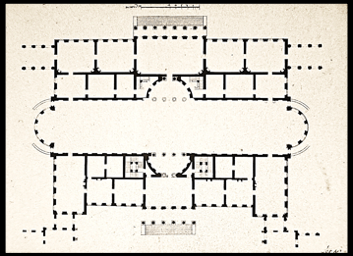

План центрального корпуса пеллинского дворца.

Из собрания Российского Государственного Исторического архива

Однако, с великим сожалением, приходится констатировать, что разработанная Старовым проектная документация до сих пор в наших архивах не обнаружена. Не сохранился и сам дворцовый ансамбль. Поэтому судить об этом грандиозном проекте можно лишь по некоторым архивным документам и редким изображениям, которые дают возможность составить лишь общее представление о его внешнем облике и планировке.

К числу немногих известных в настоящее время документов относятся две, выполненные Джакомо Кваренги, копии с плана пеллинского дворца. Одна из них хранится среди чертежей Кваренги в Академии Каррара города Бергамо (Италия), другая – среди 245 чертежей и рисунков в коллекции авторской графики Джакомо Кваренги Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Эта коллекция была приобретена в Милане (Италия) действительным членом Академии художеств Петром Петровичем Вейнером и подарена Музею Старого Петербурга в 1914 году. В связи с упразднением в 1930 году музея как такового, эта коллекция, как и часть других экспонатов, была передана в Музей Города.

Существует еще один документ, это «План центрального корпуса» дворца в Пелле. Он хранится в фондах Российского Государственного Исторического архива в Петербурге.

В двух экземплярах также существует рисунок работы Джакомо Кваренги «Дворец в Пелле. Вид с правого берега Невы». Один экземпляр хранится в собраниях Королевского института британских архитекторов в Лондоне (КИБА), а другой – в фондах Государственного музея заповедника «Павловск».

Ещё одним из известных документов является имеющий особую ценность Генеральный план мызы Пелла 1787 года, где представлен чертеж размещения на местности дворцового ансамбля. Этот план был обнаружен в собрании чертежей Военно-Учетного Архива Главного Штаба исследователями творчества Ивана Старова Н.Н. Белеховым и А.Н. Петровым.

УТРАЧЕННАЯ МЕЧТА ИМПЕРАТРИЦЫ

В ноябре 1922 г. по постановлению Наркомфина из Государственного Хранилища Ценностей Республики (Алмазный фонд РСФСР) в Государственный Эрмитаж был передан «редчайший дивной ювелирной работы складной веер», который входил в число так называемых коронных драгоценностей. Коронными считались драгоценности, к числу которых относились как императорские регалии, то есть предметы, указывающие на величие власти, так и частью драгоценности, служащие для светских украшений, право пользования которыми имели лишь царственные особы. Они являлись государственной (коронной) собственностью и исключались из процедуры раздела наследования.

Золотой веер с изображением дворца в Пелле

Веер состоял из золотого, украшенного многочисленным количеством бриллиантов, остова, на котором был закреплен пергаментный экран. На обеих его сторонах «мастерски в миниатюрной технике был изображен один и тот же дворец с системой боковых строений как со стороны реки, так и со стороны парка. По мнению бывшего в то время директором Государственного Эрмитажа С.Н. Тройницкого и художника А.Н. Бенуа, это изображение представляло собой намеченный императрицей Екатериной II дворец в Пелле на Неве; сам же веер датировался около 90-го года восемнадцатого столетия и являлся уникумом большого исторического значения».

В Государственном Эрмитаже веер был представлен в экспозиции собрания из 27 вееров российских императриц XVIII века и находился там вплоть до 1925 года, когда при таинственных обстоятельствах он исчез из экспозиции. По заключению следствия, перед закрытием и опечатыванием на ночь помещения, где хранились веера, преступник спрятался в большом футляре напольных часов зала, ночью он вскрыл витрину, похитил веер и через окно спустился во двор. О дальнейшей судьбе похищенного веера ничего не известно, но в каталогах Алмазного фонда СССР и Государственного Эрмитажа сохранились его изображения.

ДВОРЕЦ ПРОЕКТА СТАРОВА

Благодаря строительству дачи Светлейшего князя Потемкина в Островках на Неве Старов был хорошо знаком с топографическими особенностями местности в районе Невских порогов. Поэтому, в отличие от Кваренги, он выбирает место для размещения проектируемого дворца вдоль берега Невы — там, где находится старый деревянный неплюевский дом, и эффективно использует особенности этой территории, замкнутой между берегом Невы и Большой Столбовой дорогой, откуда открывается наиболее живописный вид на близлежащие окрестности.

Дворец в Пелле. Генеральный план. Фрагмент топографического чертежа 1787 года

Дворцовый ансамбль представляет собой грандиозный архитектурный комплекс, состоящий из двадцати пяти зданий-корпусов, соединенных между собой крытыми галереями и арками. В их число входит, собственно, сам дворец, состоящий из трех корпусов — центрального и двух боковых, примыкающих к его северному фасаду. Один из боковых корпусов предназначен для размещения личных апартаментов императрицы, другой – для наследника, Павла Петровича и его семьи. Центральный же корпус предназначался для парадных приемов и различного рода торжеств. Далее идут четыре одинаковых кавалерских корпуса, примыкающих к южному фасаду центрального корпуса. И, наконец, наибольшее количество зданий занимают хозяйственные службы, которым выделены два служебных корпуса и шестнадцать флигелей.

Структура этого архитектурного комплекса формируется таким образом, что он одновременно распахнут и навстречу речным просторам и гостеприимно открыт со стороны Столбовой (Шлиссельбургской) дороги.

Приняв во внимание выгодное расположение неплюевского деревянного дома, Старов размещает центральный корпус сразу за ним, если смотреть со стороны Невы, а сам этот дом предлагает сохранить на период строительств для временного пребывания императрицы во время ее посещения Пеллы.

Этот центральный корпус становится главным композиционным элементом, вокруг которого располагаются в гармоничном равновесии остальные элементы ансамбля, а его поперечная ось служит главной осью, относительно которой симметрично располагаются строения будущего дворцового ансамбля.

Чтобы усилить эффект восприятия с дальней перспективы северного, обращенного к Неве, дворцового фасада, зодчий формирует трехчастную композицию, состоящую из центрального парадного двухэтажного корпуса и соединенных с ним одноэтажными галереями двух выдвинутых вперед и симметрично расположенных двухэтажных корпусов, перекрытых куполами на высоких барабанах и обращенных главными фасадами на Неву.

Силуэт дворца хорошо просматривается издали, а при приближении ясно читаются его основные акценты — восьмиколонный портик коринфского ордера (крытая галерея, перекрытие которой опирается на колонны, поддерживающие ее) под треугольным фронтоном центрального корпуса, который фокусирует центр композиции, и шестиколонные портики того же ордера, увенчанные аттиком (стенка над центральной частью здания), со скульптурными группами боковых корпусов. Одноэтажные галереи подчеркивают ритм всех трех частей дворца, который удачно акцентируется лентами балюстрад.

Северный фасад удачно дополняется речной пристанью и спускающейся к ней от центрального корпуса широкими маршами каменной лестницы.

Дворец поражает своей монументальностью, которая подчеркивается трехсотметровой протяженностью ее северного фасада. Одновременно, благодаря выступающим на заднем плане объемам двух двухэтажных кавалерских корпусов, связанных галереями с южным фасадом центрального корпуса, дворцовый фасад, увеличивая свою протяженность до четырехсот метров, со стороны Невы кажется еще более грандиозным.

СО СТОРОНЫ СТОЛБОВОЙ ДОРОГИ

По-иному построена композиция со стороны Столбовой дороги. Чтобы усилить глубину перспективы на центральный корпус, Старов устраивает по центральной оси два парадных двора. Первый, прямоугольный в плане и размерами примерно 260 х 110 метров, прямо обращен к дороге. Следом за ним, через 65-метровый проход, находится второй парадный с овальными углами двор размерами также примерно 160 х 110 метров.

Первый двор окаймляют два симметрично расположенных каре, каждое из которых образовано служебным корпусом П-образной формы и восемью флигелями, соединенными между собой крытыми галереями-переходами. Размеры и положение этих каре позволили архитектурным крыльям дворцового ансамбля раскинуться вдоль Столбовой дороги почти на 660 метров.

Второй двор, ведущий непосредственно к южному фасаду центрального корпуса, обрамляют дугообразные галереи и фасады двух двухэтажных кавалерских корпусов.

Таким образом, перед глазами прибывающих во дворец со стороны Столбовой дороги и направляющихся к центральному корпусу дворца происходит постепенное нарастание объемов от маленьких флигелей к двухэтажным кавалерским корпусам и, наконец, к монументальному южному фасаду центрального корпуса дворца, который оформлен шестиколонным портиком коринфского ордера под треугольным фронтоном.

Несомненно, что этот перспективный эффект в раскрытии главного фасада дворца способствовал усилению восприятия масштабности дворцового ансамбля в целом.

Сохранившиеся материалы дают также возможность получить некоторое представление о плановом решении отдельных зданий.

ПЛАНИРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Наибольший интерес представляет центральный корпус дворца, в центре которого находится парадный зал в форме огромной вытянутой галереи с абсидами (полукруглая в плане выступающая часть здания — прим. автора) по торцам. По своей идее она напоминает колонную залу Таврического дворца. Однако в данном случае, не желая повторять ранее разработанный мотив, Старов отказывается от внутренних колоннад и оформляет стены зала пилястрами (плоский, прямоугольный в плане, вертикальный выступ стены, обработанный аналогично колонне того или иного ордера — прим. автора), вводя колонны лишь как мотив декоративного оформления дверных проемов. Входы в галерею в центре здания решаются в виде полуциркульных помещений — экседр (полукруглая глубокая ниша в здании— прим. автора), отделенных от зала свободно стоящими парными колоннами, которые поддерживают перекрытие хор, предназначенных для оркестра.

Кроме оконных проемов в абсидах, завершавших галерею, она освещалась еще и верхним светом. Для этого в верхней части ее стен, которые возвышались над основным двухэтажным объемом здания, по периметру был прорезан ряд круглых окон, через которые галерея и получала дополнительный свет. По сторонам этого зала размещаются вестибюли и анфилады (ряд последовательно примыкающих друг к другу помещений— прим. автора) гостиных и малых залов, а также разные помещения камерного характера.

Планировка боковых дворцовых и кавалерских корпусов отличалась четкостью и простотой. В середине боковых, кубической формы дворцовых корпусов были расположены круглые залы, по периметру окруженные помещениями различного назначения. Возвышаясь над основным двухэтажным объемом, залы были перекрыты куполами, которые опирались на квадратные в плане барабаны, прорезанные квадратными окнами. Согласно существовавшему принципу распределения помещений, апартаменты первого этажа носили парадный и служебный характер, а личные жилые апартаменты располагались на втором этаже.

Четыре кавалерских корпуса внешне повторяют формы боковых дворцовых корпусов, но имеют меньшие размеры. Их внутренняя планировка лишена парадности, но зато обрамление их фасадов шестиколонными портиками придает им дворцовый внешний вид.

Всего лишь несколько месяцев понадобилось главному архитектору «Конторы строения Ея Императорского величества домов и садов» Ивану Егоровичу Старову, чтобы разработать проект ансамбля загородного Императорского дворца в Пелле, который, по единодушному мнению отечественных историков архитектуры, не уступал дворцам римских цезарей и, будь он реализован, то «вошел бы в историю зодчества как одно из крупнейших произведений русского классицизма».

Проект был предъявлен Императрице, которая его ожидаемо «Высочайше апробировала», то есть «Высочайше» официально утвердила и повелела принять к исполнению.

Продолжение следует

Юрий Егоров