Мы продолжаем публикацию серии статей под общим названием «История пеллинского проекта Императрицы Екатерины II», в которых читателя ожидают многочисленные подробности и частные истории, имевшие отношение к трагической судьбе проекта екатерининской эпохи, который, по единодушному мнению отечественных историков архитектуры, не уступал дворцам римских цезарей и, если бы он был реализован, то «вошёл в историю зодчества как одно из крупнейших произведений русского классицизма».

Известие о приобретении Императрицей мызы Ивановской для строительства нового загородного дворца вызвало в среде придворной знати живейший интерес к окрестностям этой мызы. Считалось не только престижным, но и весьма удобным иметь собственное поместье вблизи, как тогда предполагалось, будущей летней императорской резиденции. Но существовала проблема, обусловленная тем, что все окрестные территории уже находились в частном владении. Следовательно, необходимо было договариваться об уступке прав на приемлемых условиях с владельцами интересующих территорий.

УДОБНОЕ МЕСТО ДЛЯ КНЯЗЯ ВЯЗЕМСКОГО

Одним из первых, кому пришлось столкнуться с решением подобной проблемы уже в январе 1785 года, оказался генерал-прокурор Сената князь Александр Алексеевич Вяземский. Предполагалось, что генерал-прокурору необходимо будет часто приезжать в Пеллу для докладов Государыне. Поэтому для удобства этих поездок желательно было иметь вблизи Пеллы пристойное жилище, где всегда можно было бы при необходимости остановиться. Его внимание привлекла деревня Новая, которая находилась на левом берегу Невы, всего в 2,5 верстах от Пеллы вниз по течению реки и в этом смысле представляла собой достаточно удобное место.

Портрет генерал-прокурора Сената Вяземского Александра Алексеевича (1727 - 1793), работа кисти художника Карла Людвига Христинек 1768 г., из собрания Третьяковской галереи

Деревня Новая, как и сельцо Вознесенское, принадлежали генерал-аншефу, обер-камергеру и сенатору графу Петру Борисовичу Шереметеву, обширные владения которого, представленные на плане Софийского уезда в 1791 году под литерой 99, простирались вдоль левого берега Невы вниз по течению реки почти на 8 верст.

Генеральный план Софийского уезда 1791г. (фрагмент) РГИА Ф.1350 Оп.312 Д.25 с.30-31

В свое время эти земли были отданы в кормление ближайшему сподвижнику Петра I, первому русскому инженеру Василию Дмитриевичу Корчмину, известному конструктору артиллерийских орудий, боевых ракет и огнеметов, а также мастеру пиротехники, фортификации и осадного дела.

После смерти бездетного Корчмина и его второй жены Ирины Владимировны эти земли (2569 десятин), как выморочные, отошли в казну. В 1737 году Императрицей Анной Иоанновной они были пожалованы кабинет-министру князю Алексею Михайловичу Черкасскому.

Памятник бомбардиру Василию Корчмину на Васильевском острове Петербурга, работа скульпторов Лукьянова Г. В., Сергеева С. В., 2003.

От второго брака с княжной Марией Юрьевной Трубецкой у него была единственная дочь Варвара Алексеевна, которая считалась самой богатой невестой России. В январе 1743 года она с приданым в 70000 душ крестьян была выдана замуж за графа Петра Борисовича Шереметева. Благодаря чему у графа и образовалось громадное «шереметевское состояние», в составе которого оказались и сельцо Вознесенское и деревня Новая.

Портрет графини Варвары Алексеевны Шереметевой урожденной Черкасской (1711-1767) кисти художника Ивана Аргунова, из собрания музея-усадьба «Останкино»

Парадный портрет графа Петра Борисовича Шереметева (1713-1788) кисти художника Николя Бенжамен Делапьер, из собрания музея-усадьба «Кусково»

Парадный портрет графа Петра Борисовича Шереметева (1713-1788) кисти художника Николя Бенжамен Делапьер, из собрания музея-усадьба «Кусково»

Как только Шереметеву стало известно о намерении генерал-прокурора князя Александра Вяземского устроить своё жилище в непосредственной близости от Пеллы, он тут же в категорической форме указом от 10 февраля 1785 года изложил своему петербургскому управителю Петру Александрову собственные резоны на этот счёт, а именно: «что касается до уступки деревни, не токмо оной деревни, но и никакой части из сельца Вознесенского, по прописанным к тебе прежде обстоятельным резонам, ни под каким видом не могу и из моего положения не выйду; а как я ту деревню люблю, то и ласкаю себя, что, может быть, Бог приведёт в ней ещё пожить, да и для сына, графа Николая Петровича, она нужна, и ему нельзя не иметь такой деревни, которая недалеко от города и к тем местам, где присутствие Государево бывает».

ПОКОЙ ПРИ НОВОЙ ДЕРЕВНЕ

Однако, из уважения к генерал-прокурору, Пётр Борисович предлагал «для пристанища князю Александру Алексеевичу покой построить и прибрать», а поскольку «в Новой деревне крестьянских хороших изб нет, и будет ему пристанище беспокойное, то не угодно ли будет его сиятельству, чтоб для него, где ему угодно будет, я прикажу построить нарочно покой, и ежели оное надобно будет, то выбрав в сельце Вознесенском из флигелей, или из какого другого строения, одну горницу с сенями, а ежели принято будет, то две комнаты и между ними сени, перевезти и поставить где он прикажет, которую обить бумажками и меблировать чем надобно из хором, чтоб пристойно было и мог с покоем приставать».

О том, что это предложение было принято и «пристанище» для князя Вяземского уже к началу лета построено, свидетельствует указание, отправленное своему управляющему второго июня. «Что же принадлежит до пристанища, построенного для князя Александра Алексеевича, то оное прибрать и огородить дворик кольями дозволяется». Спустя несколько дней княгине Алёне Никитичне Вяземской, супруге генерал-прокурора, было сообщено, что «Покой при Новой деревне сельца Вознесенского совсем отделан» и ей «тому строению подан план». На что княгиня Алёна Никитична выразила свое удовольствие. Но этим Шереметев не ограничился и сообщил своему управляющему дополнительные инструкции: «Ежели дойдёт какой случай видеться с княгиней Алёной Никитичной или там кто при ней, то отзываться, что я всегда считаю князя Александра Алексеевича себе другом, и во всех случаях им всегда доволен, и стараться в бытность его в Вознесенском, сколько можно, ласкаться и в чём можно ему угождать».

РГИА Ф.1350 Оп. 312 Д.25 Генеральный план Шлиссельбургского уезда 1791 г. (фрагмент)

№81 – Деревня Петрушино владение г. Обер Шталмейстера Льва Александровича Нарышкина.

№82 – Пустошь Петрушино владение Князя Григория Александровича Потемкина.

Не обошёл Шереметев своим вниманием и князя Григория Александровича Потёмкина, при том, что тот уже имел свою дачу в Островках, так, на всякий случай, он дал указание: «Что касается до построенных в Новой Деревне князю Александру Алексеевичу покоев, ежели в них, когда князь Григорий Александрович захочет иметь пристанище, как они теперь пусты, то в том никакого препятствия не делать».

«ПУСТОШЬ ПЕТРУШИНО»

А между тем Потёмкин ещё в декабре прошлого 1784 года уже приобрёл себе на левом берегу Невы, напротив Островков, «Пустошь Петрушино», которая на плане Шлиссельбургского уезда в 1791 году обозначена литерой № 82. «Пустошь» принадлежала коллежскому советнику Густаву Максимовичу Ореусу, знаменитому прежде всего тем, что, будучи российским военным врачом, он первым в России получил диплом доктора медицины по экзамену, не ездивши за границу.

Это стало возможным во многом благодаря указу Екатерины II от 9 июня 1764 года. Прежде «кандидаты медицины», чтобы быть производимы в доктора», обязаны были пройти «через экзамены в чужестранных университетах». Отныне же, согласно этому указу, «в самой России позволялось Коллегии Медицинской, по собственным её экзаменам, всех обучившихся сей науке производить в доктора медицины и давать на то каждому патент на пергаменте за рукой Президента Коллегии с приложением нашей печати». Ореус первым воспользовался открывшейся возможностью. Но, сдав экзамены, он столкнулся с бюрократическими препонами со стороны Медицинской Коллегии, действовавшей в нарушении императорского указа и не желавшей выдавать диплом. Проявив настойчивость, следствием которой стала жалоба на имя самой Императрицы, Ореус добился Высочайшего указа от 2 августа 1768 года, согласно которому ему был выдан диплом доктора медицины.

Результаты дальнейшей активной врачебной деятельности Ореуса подтвердили, что этот диплом действительно попал в самые достойные руки. Особенно наглядно это проявилось во время эпидемии чумы в Молдавии, а затем и Москве, где он вновь проявил себя наилучшим образом.

Заслуги Ореуса были отмечены начальством и 10-го июля 1775 года он был произведен в коллежские советники. Этот гражданский чин VI класса в «Табели о рангах» соответствовал чину армейского полковника и, насколько известно, в ту пору он довольно редко давался врачам, не состоявшим членами Медицинской Коллегии.

Но расстроенное здоровье заставило Ореуса уже в следующем 1776 году отказаться от врачебной практики и выйти в отставку. В окрестностях Петербурга он приобрел имение, где занялся сельскохозяйственной практикой. Имение, доставшееся ему по купчим в сентябре 1778 года от княгини Анны Андреевны Урусовой и марте 1779 года от коллежского советника Михайлы Прокофьева сына Яковлева, находилось в Шлиссельбургском уезде на левом берегу Невы и включало в себя все угодья и прилегающие пустоши деревни Петрушино (Пустошь — это невозделанный, заброшенный или незаселённый участок земли, в то время как угодье — участок земли, являющийся объектом хозяйственного использования. — прим. автора).

Портрет княгини Анны Андреевны Урусовой 1768 г. кисти художника Карла Людвига Христинек из собрания Государственной Третьяковской галереи

ИМЕНИЕ ПОПОЛАМ

Но не только Потемкин своевременно обратил внимание на удобно расположенную относительно Пеллы «Пустошь Петрушино». Обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин, будучи посвященным в планы Императрицы относительно строительства дворца в Пелле, так же предусмотрительно обнаружил желание покупкой приобрести имение Густава Ореуса для устройства ещё одного своего имения в месте, где часто могли пребывать и Ея Императорское Величество и весь придворный бомонд. Потемкин и Нарышкин, понимая все выгоды от приобретения этого имения Ореуса и не желая одновременно соперничать между собой, чтобы случайно не причинить обиду другому, порешав между собой, сделали Ореусу предложение, от которого, как говорят в подобных случаях, по понятным причинам нельзя было отказаться. Было предложено при продаже имения разделить его пополам между двумя покупателями с оплатой каждой половины по 12000 рублей. Предложение Ореусом было принято. Таким образом Светлейший князь Потемкин-Таврический приобрел в свое владение на левом берегу Невы, напротив Островков, за 12000 рублей «Пустошь Петрушино», причем оплата этой покупки, как сообщают архивные источники, была произведена по повелению Императрицы из её комнатной суммы: «Да при совершении на ту мызу крепости на пошлины и прочие расходы было выдано еще тысяча рублей».

Между тем обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин за аналогичную сумму, но из своих собственных средств, там же приобрел деревню Петрушино, в которой «по поданным к нынешней 4-й ревизии (1781г.) сказкам в подушном окладе за Ореусом состояло дворовых людей и крестьян мужского пола 28 душ с женами их и с детьми…». На плане Шлиссельбургского уезда в 1791 году эти вновь приобретенные владения обозначены соответственно литерами №82 и №81.

ДАЧИ НА ОБОИХ БЕРЕГАХ РЕКИ ТОСНЫ

Из переписки Петра Борисовича Шереметева со своим петербургским управителем Петром Александровым известно, что в приватных беседах существовал особый интерес к дачам Вадковских, которые многие считают, что «надобно купить, особливо Вадковского, которая ближе (к Пелле). В Москве даже прошел слух, что «будто Государыня изволила купить ещё дачу Вадковского». Известный интерес к этим дачам был объясним тем, что они действительно были ближайшими к императорской Пелле и находились на обоих берегах реки Тосно в районе её устья. На правом берегу находилась мыза «Устья реки Тосно» общего владения братьев Вадковских — камергера Фёдора Фёдоровича и полковника Ильи Фёдоровича. На Генеральном плане Шлиссельбургского уезда 1791 года она обозначена литерой №85.

Парный портрет Федора Федоровича Вадковского и Екатерины Ивановны Вадковской, урожденной Чернышовой. Портреты были написаны по поводу их бракосочетания художником Е.Д. Камеженковым в 1789г. Портрет находится в собрании Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко Ф.А.

На левом берегу Тосны находилась мыза с деревней «Рыбная Слободка», владения наследников недавно «почившего в Бозе» бывшего командира лейб-гвардии Семеновского полка генерал-аншефа и сенатора Фёдора Ивановича Вадковского. На Генеральном плане Софийского уезда 1791 г. мыза обозначена литерой №100.

Как оказалось, в последствии интерес к дачам Вадковских ограничился лишь приватными разговорами, поскольку уж «чрезвычайно дорого» оценили их владельцы, поэтому «купить стало не можно».

СЕЛЬЦО ВОЗНЕСЕНСКОЕ

Известно также, что желание иметь свою усадьбу рядом с императорской Пеллой посетило и одного из самых могущественных статс-секретарей Екатерины II графа Александра Андреевича Безбородко. В конце июня 1785 года через московского главнокомандующего графа Якова Александровича Брюса он обратился к Шереметеву, находившемуся тогда в своей московской усадьбе Кусково, с просьбой о продаже сельца Вознесенское. Однако миссия Брюса оказалась неудачной. Несмотря на статус Безбородко, в продаже сельца Вознесенское ему было отказано.

По этому поводу в письме своему петербургскому управителю Александрову Шереметев сообщал: «Был у меня здесь граф Яков Александрович Брюс и сказывал, что дана ему комиссия от Александра Андреевича Безбородки, чтоб торговать сельцо Вознесенское. Я ему на то сказал, что никому ни за какие деньги его продать не могу, а разве надобность будет Короне: в таком случае, противиться не можно, и объявлю за него мое требование…». Но, Короне в скором времени понадобилось нечто иное.

ЧТО-НИБУДЬ ДЛЯ ВИДУ ПЕЛЛЫ

Во время своего июльского пребывания в Пелле Императрица обратила внимание на то, что хозяйственные постройки деревни Новой сильно портят окрестные виды, открывавшиеся из окон деревянного пеллинского дворца. Об этом она посетовала князю Вяземскому и скорее всего просила с предельной тактичностью проинформировать Шереметева. Чем непременно и воспользовалась супруга князя Алёна Никитична. В своем письме Шереметеву она сообщила, что Её Величество, возвратясь из Пеллы, изволила говорить князю Александру Алексеевичу, хваля свою мызу, не худо было бы, если Пётр Борисович «построил что-нибудь для виду Пеллы, не застраивая только самого мыса» и от себя добавила, что старые конюшни в деревне покривились и делают дурной вид. На что Пётр Борисович сразу же отреагировал. В отправленной 31 июля 1785 года из подмосковного Кускова служебной записке он распорядился своему управляющему принять к тому срочные меры: «ежели те конюшни делают какой дурной вид, поговорить с архитектором Старовым, который при строении того дворца; ежели они мешают какому-нибудь виду, то их тотчас сломать и место очистить».

Портрет княгини Елены Никитичны Вяземской урожденная княжной Трубецкой (1745 - 1832), кисти Леонтия Миропольского. Неустановленное местоположение

Из письма княгини Алёны Никитичны следует, что Её Величество желало, чтобы граф Шереметев «построил что-нибудь для виду Пеллы», но по причине, известной только самому графу, он ограничился указанием лишь конюшни «тотчас сломать и место расчистить». Хотя бытует мнение, что в ответ на просьбу Императрицы, Шереметев заказал Старову проект сооружения «усадебного комплекса Вознесенское».

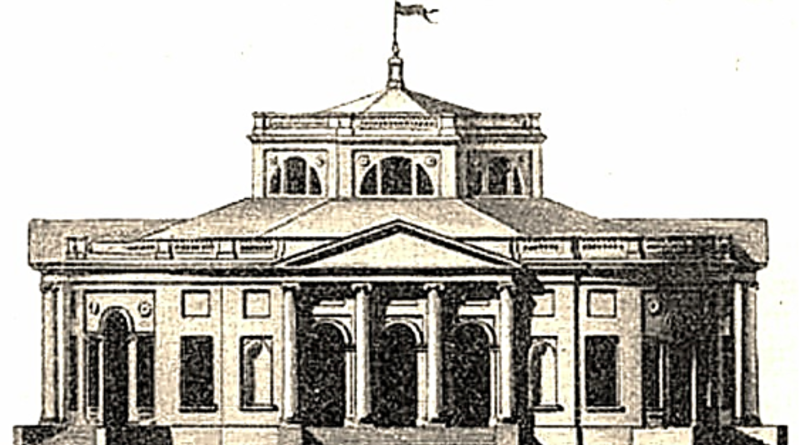

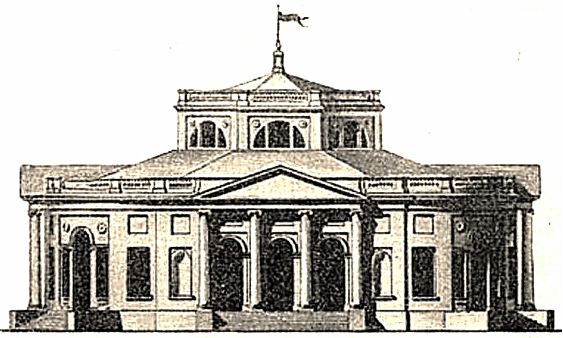

ПРОЕКТ УСАДЕБНОГО АНСАМБЛЯ

Действительно, такой проект был архитектором разработан, но гораздо позже, спустя восемь лет, в 1794 году и уже по другому поводу. В 1788 году граф Пётр Борисович Шереметев, до последних дней управлявший своими обширными имениями, умер, и его сын Николай Петрович получил широкие возможности для осуществления своих обширных строительных замыслов. Уже в 1789 году заказывается проект сооружения дворца на Никольской улице в Москве. В следующем году задумывается строительство в Останкино дворца-театра, а четыре года спустя начинается перестройка интерьеров Фонтанного дома в Петербурге. Тогда же, в 1794 году, Николай Петрович через своего управляющего в Петербурге обращается с просьбой к архитектору Старову: «чтоб он съездил в Вознесенскую мызу и посмотрел на тамошнее строение, можно ль из оного с прибавкою нового лесу из своих рощей сделать на случай моего приезду покои не весьма обширные, об одном этаже».

Эскиз фасада усадебного дома в имении Вознесенское. 1794г.

Старов осмотрел имение и назначил его полную перестройку, в ходе которой предлагалось ликвидировать все старые постройки и службы, скотный и конюшенные дворы, а крестьянские избы перенести на новое место. На месте «старых хором» «на случай приезду по собранию гостей побольше состроить галерею».

В результате появился новый блестящий проект усадебного ансамбля в имении Вознесенское, который сохранился в собрании чертежей Останкинского дворца-музея. Наибольший интерес в этом архитектурном ансамбле представляли непосредственно сам одноэтажный усадебный дом с восьмигранным бельведером и отдельно стоящие танцевальный павильон и галерея для празднеств да торжественных обедов. К великому сожалению, этот проект остался не реализованным и до настоящего времени не ясны мотивы, по которым Николай Петрович Шереметев отказался от реконструкции своей Вознесенской усадьбы.

Продолжение следует…

Юрий Егоров